○市町村職員退職手当支給条例施行規則

平成8年4月1日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

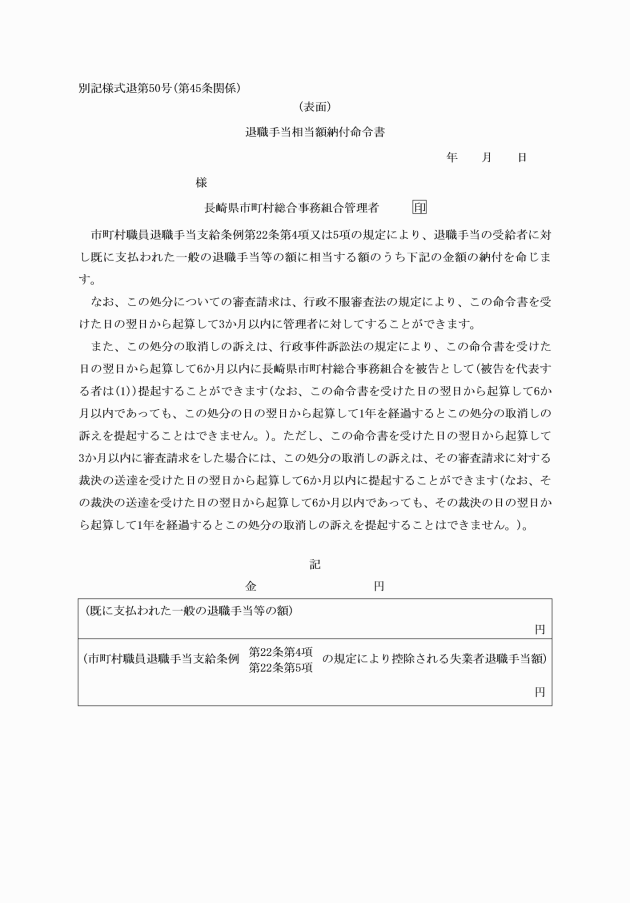

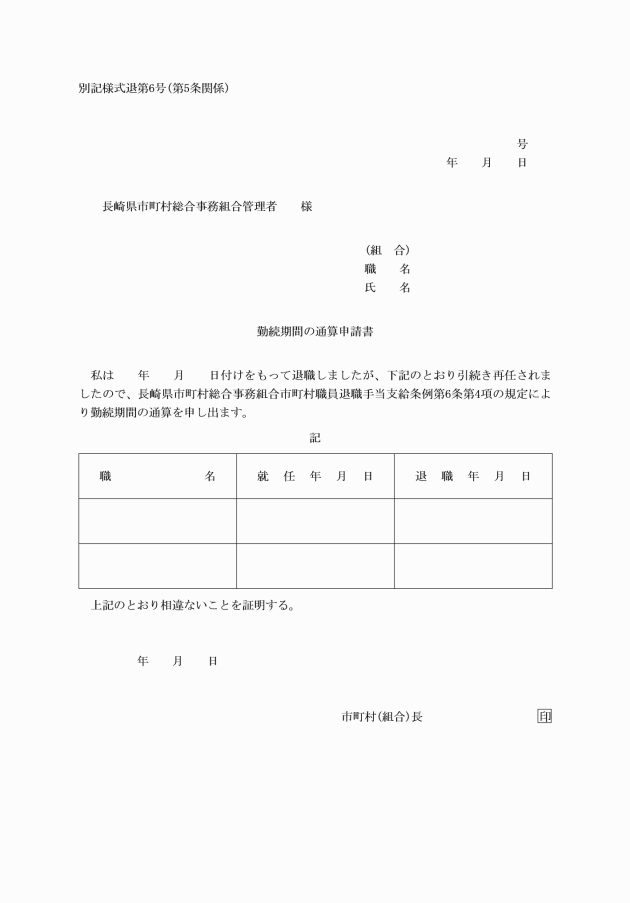

第1条 この規則は、市町村職員退職手当支給条例(平成8年条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「組合市町村等」とは、長崎県市町村総合事務組合規約(平成8年自治許第40号)第3条に規定する別表第2の「第3条第1号に関する事務」の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに長崎県市町村総合事務組合をいう。

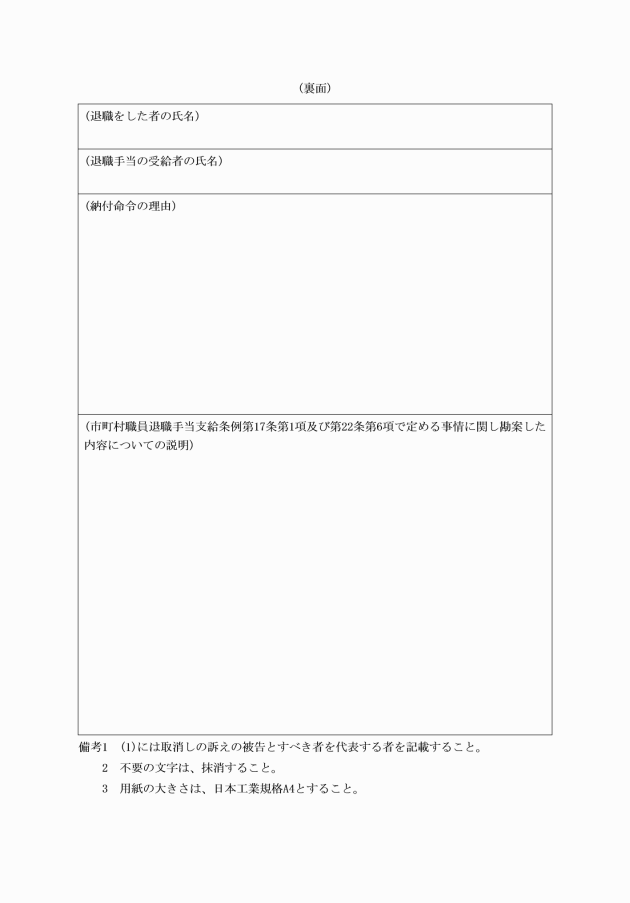

(1) 就職した者 就職報告書(別記様式退第1号)

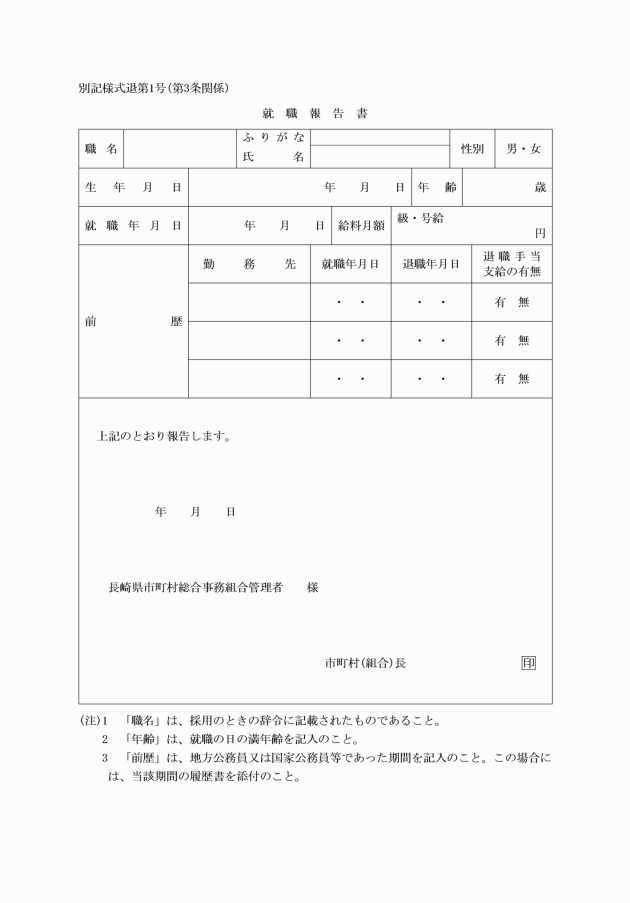

(2) 休職、停職又は復職並びに育児休業の承認を受け、又は職務に復帰した者 休職・復職報告書(別記様式退第3号)

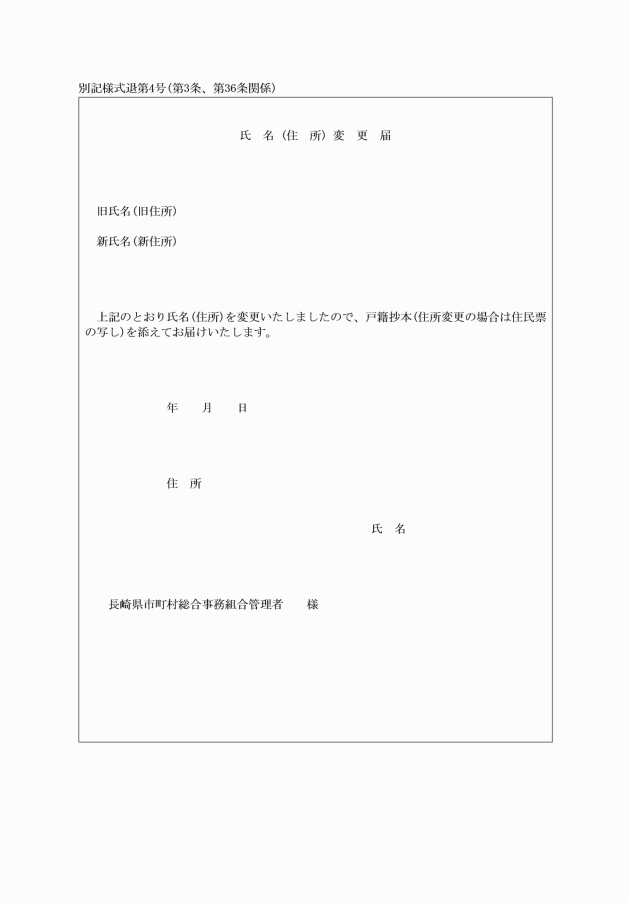

(4) 氏名を変更した者 氏名変更届(別記様式退第4号)

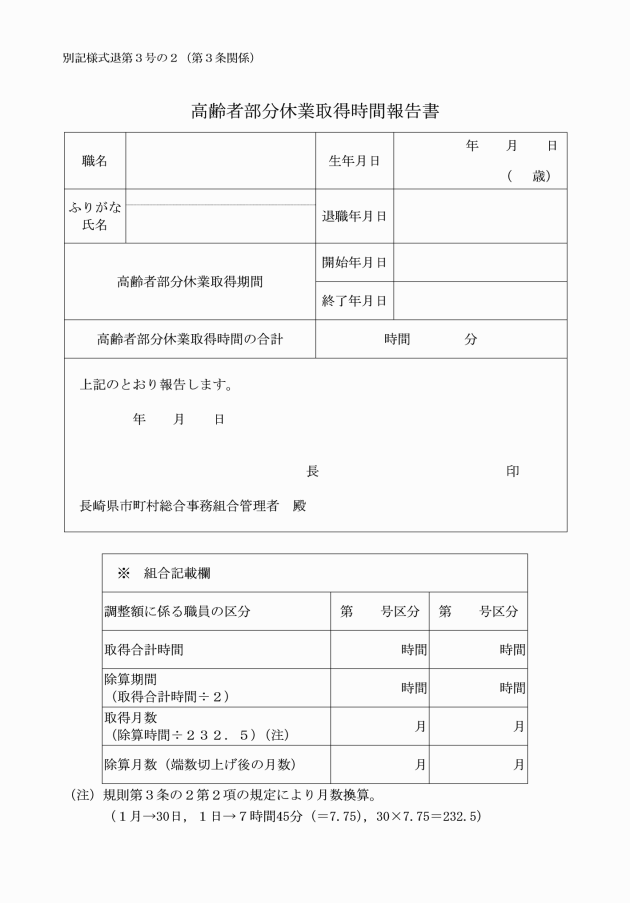

(高齢者部分休業期間の2分の1に相当する期間の除算)

第3条の2 条例第10条に規定する高齢者部分休業期間(高齢者部分休業により1週間の勤務時間の一部について勤務をしなかった期間をいう。)の2分の1に相当する期間の除算は、高齢者部分休業により勤務しなかった時間の合計の2分の1に相当する時間(以下「高齢者部分休業除算時間」という。)を月数に換算して得た月数(1未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた月数)を在職期間から差し引いて行う。

2 前項の規定により高齢者部分休業除算時間を月数に換算する場合は、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

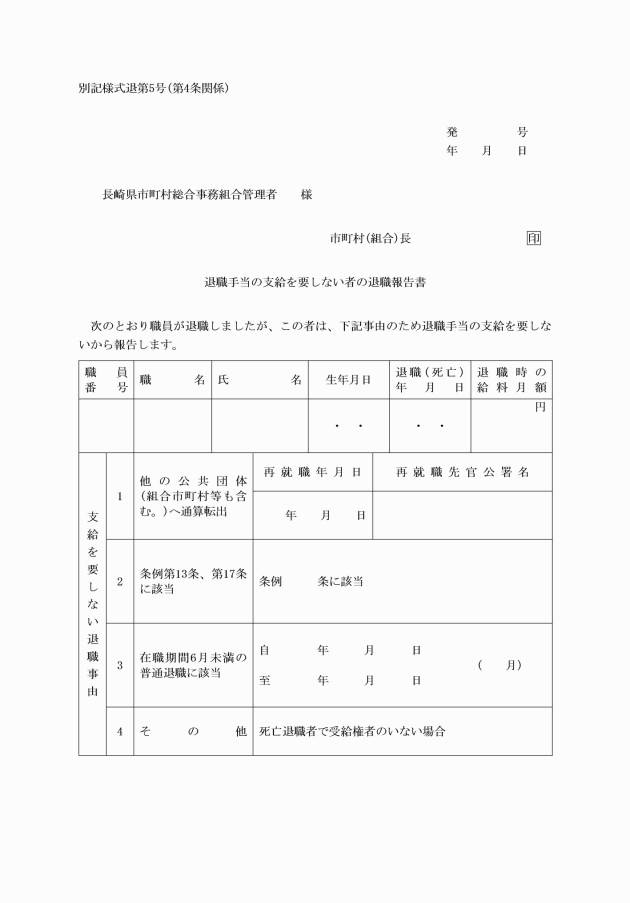

第4条 組合市町村等の長は、当該組合市町村等の職員が退職したとき、退職手当の支給を要しない場合には、退職手当の支給を要しない者の退職報告書(別記様式退第5号)を管理者に提出するものとする。

第2章 退職手当の請求

(退職手当の請求)

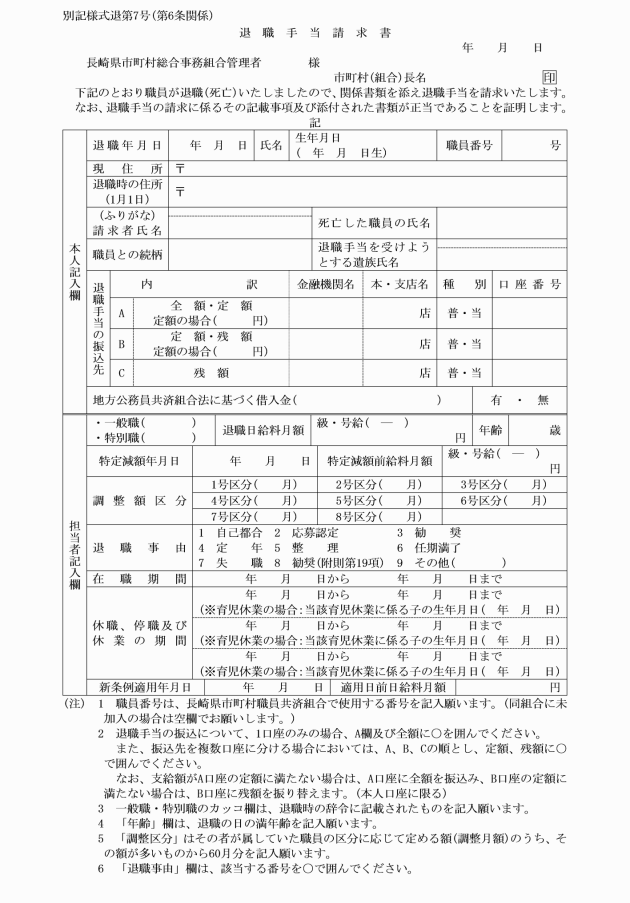

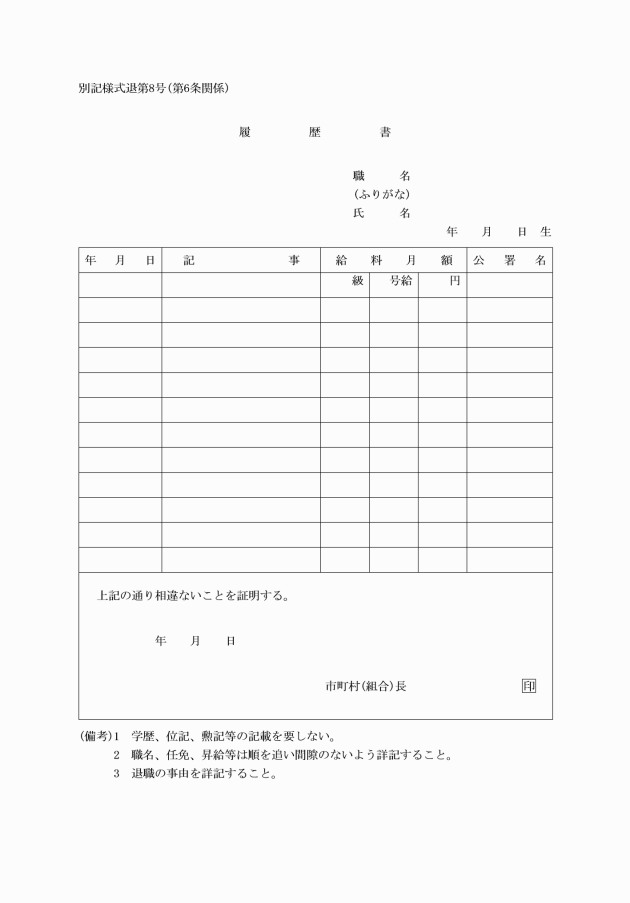

第6条 退職手当の支給を受けようとする者(以下「退職手当請求者」という。)は、次の各号に掲げる書類を当該職員が退職又は死亡当時所属していた組合市町村等の長(廃置分合により当該組合市町村の事務を継承した組合市町村等の長を含む。以下「所属市町村長」という。)を経て管理者に提出するものとする。

(1) 退職手当請求書(別記様式退第7号)

(2) 職員在職中の履歴書(別記様式退第8号)

(3) 退職所得の受給に関する申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第203条の規定によるもの)

(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの

(傷病による退職手当の請求)

第7条 傷病に該当する退職手当請求書には、前条に規定する書類のほか、医師の診断書を添えなければならない。

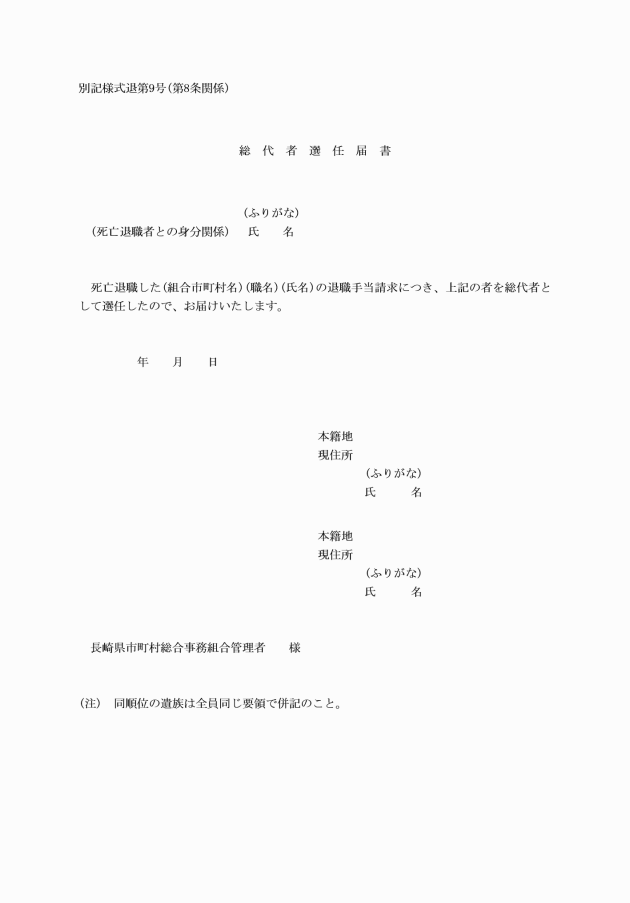

(1) 戸籍謄本(職員の死亡の日から請求の日までの間に作成したもの)

(2) 条例第16条第1項第1号括弧書きに規定するものにあっては住民票若しくは所属市町村長の証明書又は同項第3号に規定するものにあっては生計関係を明瞭にすることのできる所属市町村長の証明書

(3) 死亡による退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が2以上あるときは、当該遺族全員が連署した総代者選任届書(別記様式退第9号)

(1) 第7条に規定する書類

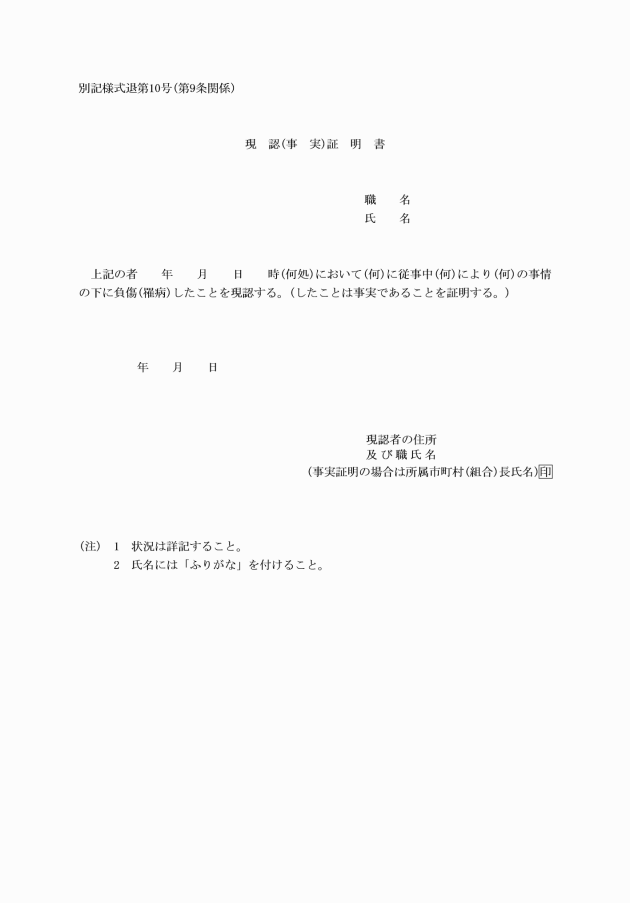

(2) 傷病が公務によることを証明する書類(別記様式退第10号)(例えば現認証明書、事実証明書等事故の状況を明瞭にするもの)

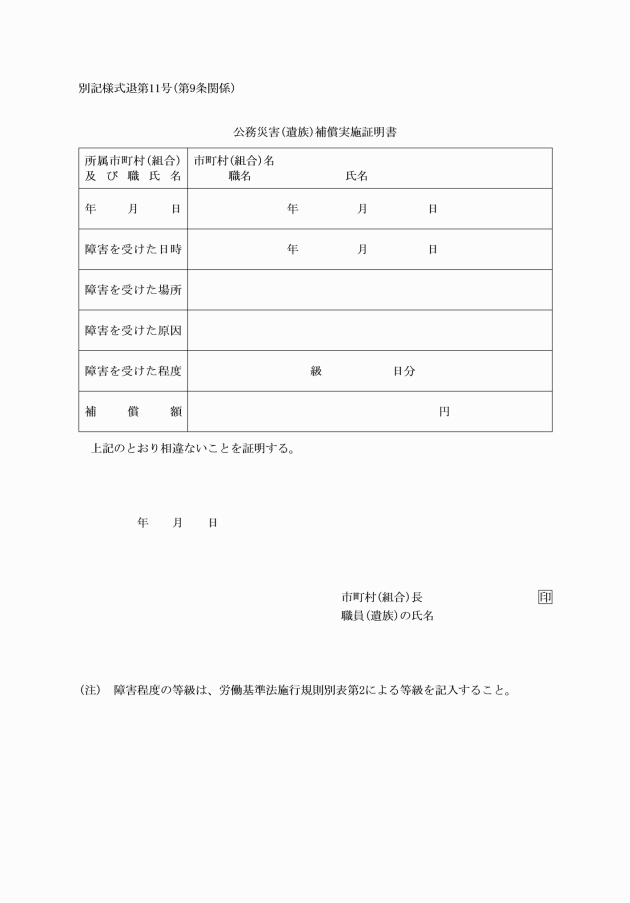

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による障害補償実施の証明書(別記様式退第11号)

(1) 前条に規定する書類

(2) 死亡が公務によることを証明する書類(別記様式退第10号)(例えば現認証明書、事実証明書等死亡のにいたる状況を明瞭にするもの)

(3) 労働基準法の規定による遺族補償実施の証明書(別記様式退第11号)

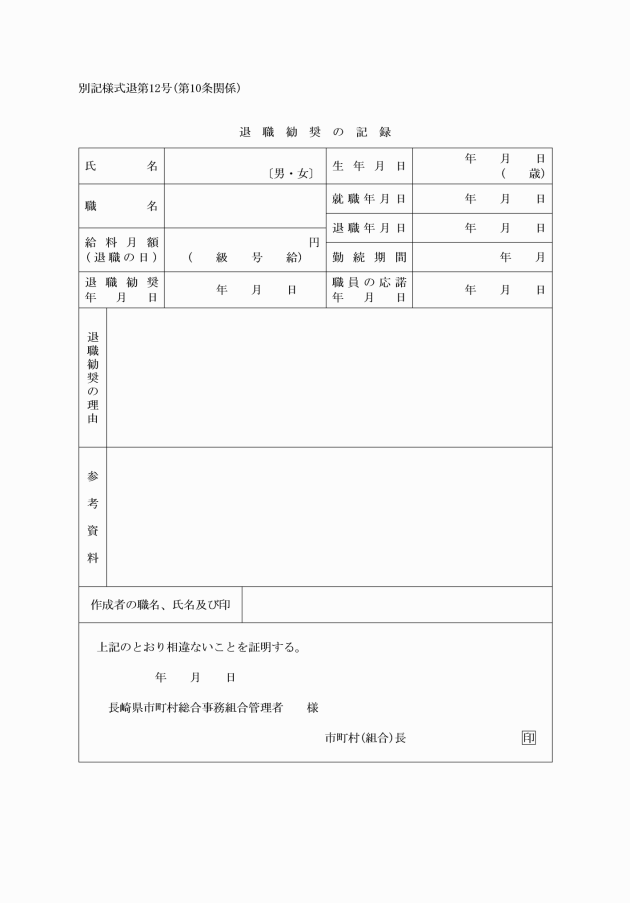

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添えなければならない。

(応募認定による退職手当)

第11条の2 応募認定により退職したときの退職手当請求書には、第6条に規定する書類のほか、所属市町村長が発行した認定通知書の写しを添えなければならない。

(1) 職制の改廃の場合は、新旧庶務規定の写し

(2) 定数の改廃の場合は、新旧定数条例の写し

(3) 予算の減少の場合は、その予算書及び会議録の写し

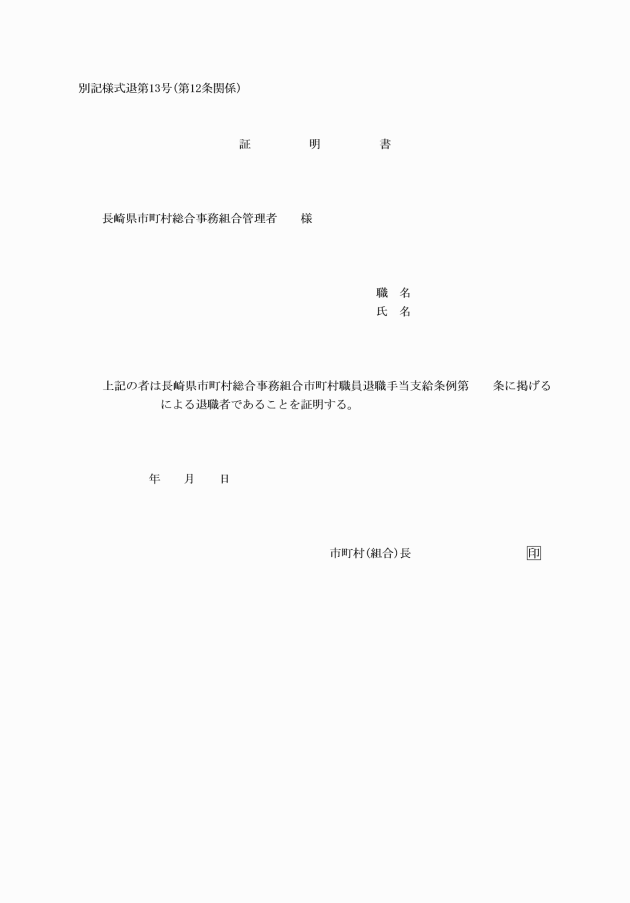

(4) 所属市町村長の証明書(別記様式退第13号)

(所属市町村長の証明)

第15条 所属市町村長が退職手当請求書を受け付けたときは、これを調査し、書類に不備あるいは事実と相違の点のないことを認めたときは、正当であることを証明し、速やかに管理者に送付しなければならない。

2 所属市町村長は、前項の証明ができないときは、その旨を付記しなければならない。

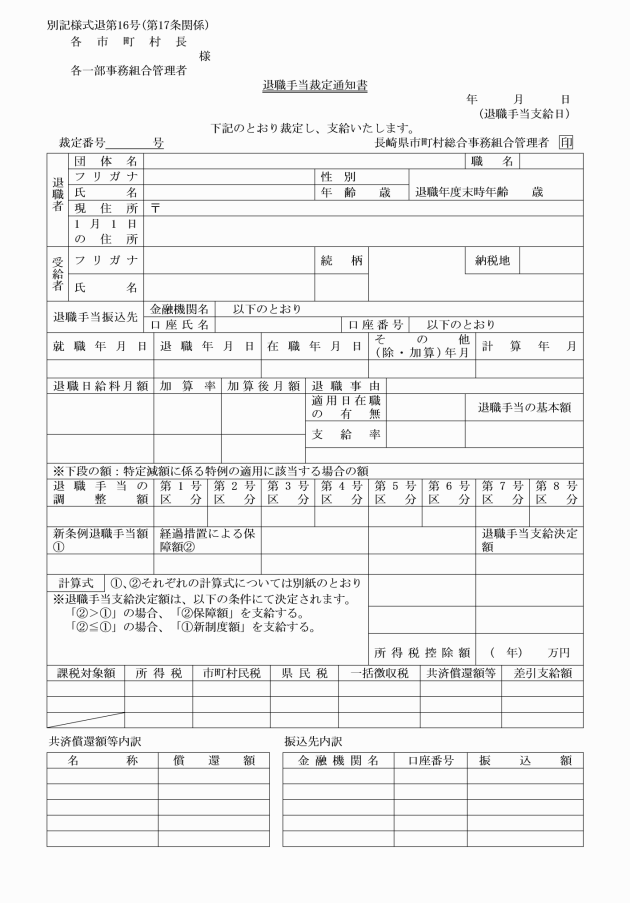

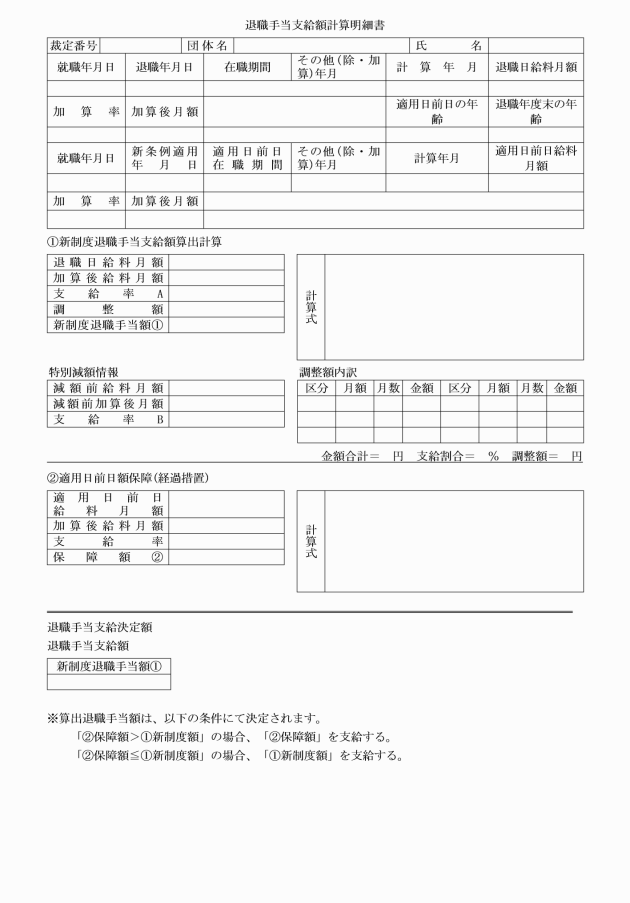

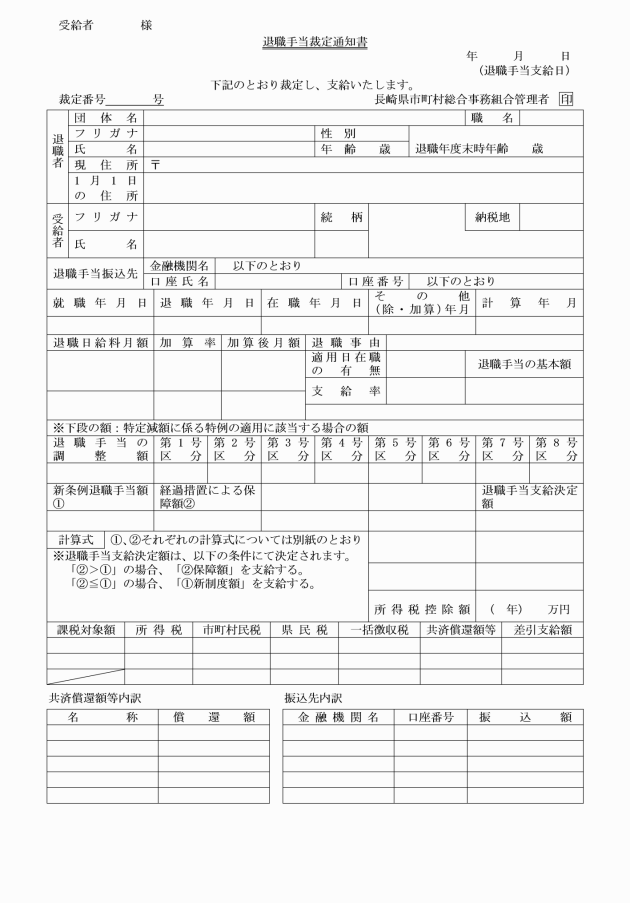

第3章 退職手当の裁定及び支給

(退職手当の裁定)

第16条 退職手当は、管理者が裁定する。

(審査上の出頭又は書類の提出)

第18条 管理者は、審査上必要があると認めたときは、退職手当請求者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

(退職手当の支給)

第19条 退職手当は、受給者の申出による受給者名義の預金口座へ口座振替の方法により支給する。ただし、やむを得ない事由により、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

第20条 削除

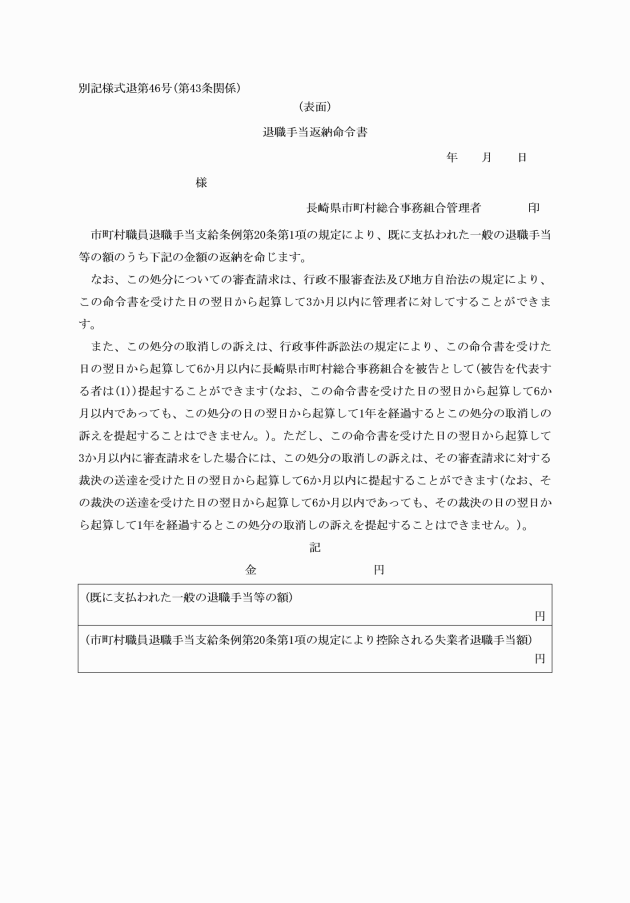

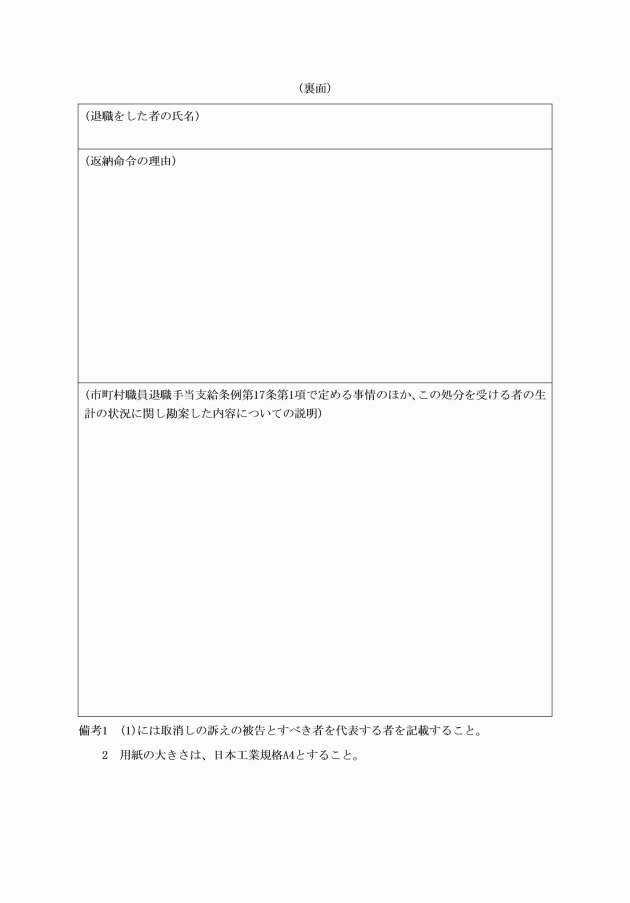

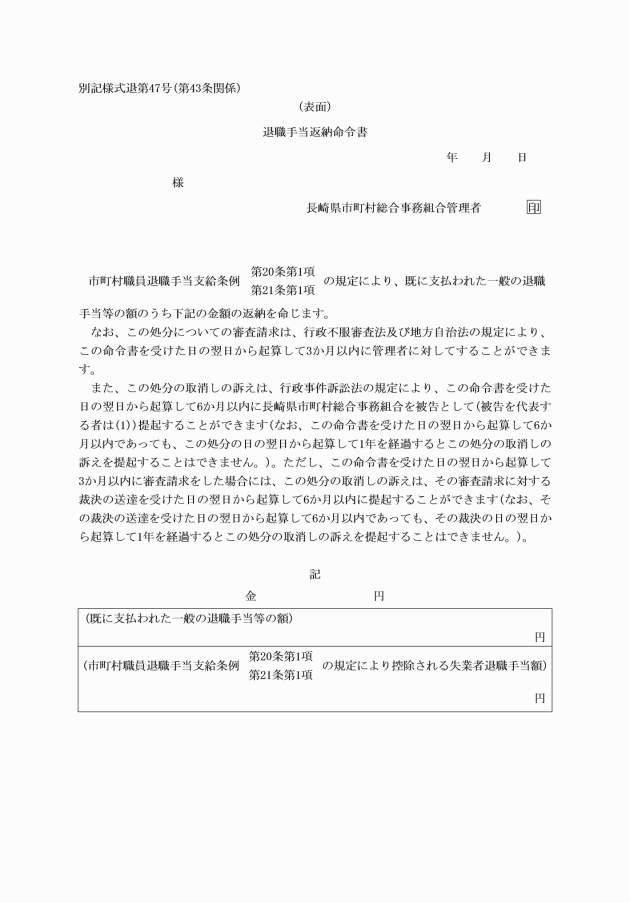

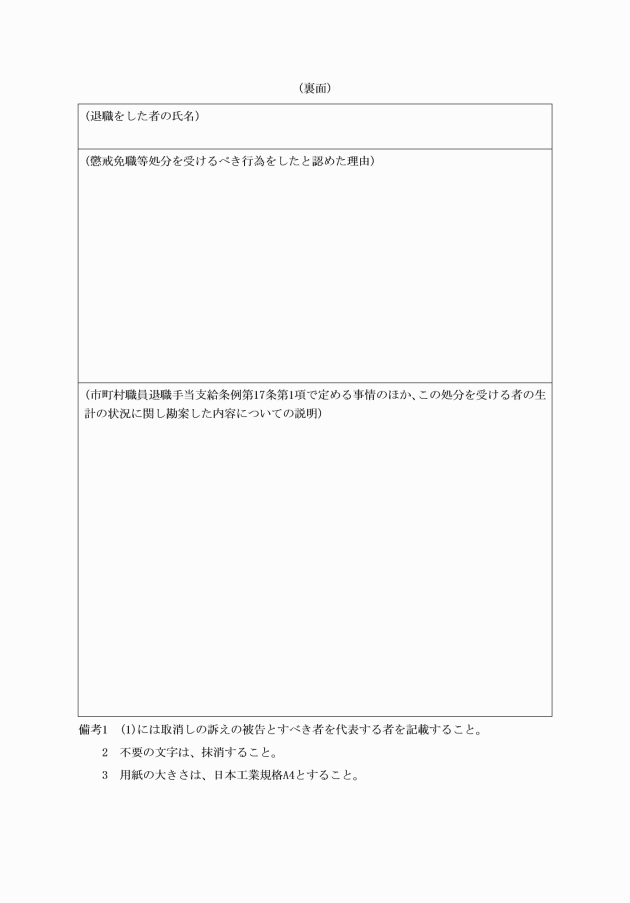

(退職手当の支給の差止及び返還)

第21条 退職手当請求書が次の各号の1に該当したときは、退職手当の支給を差し止め、又は返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の請求又は届出をしたとき。

(2) この規則による報告をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は第15条の規定による文書の提示をなさず、若しくは出頭しないとき。

(3) この規則による管理者又は管理者の命を受けた職員の質問に対し答弁をなさず、若しくは虚偽の陳述をなし、又は検査を拒み、若しくは妨げ、若しくは忌避したとき。

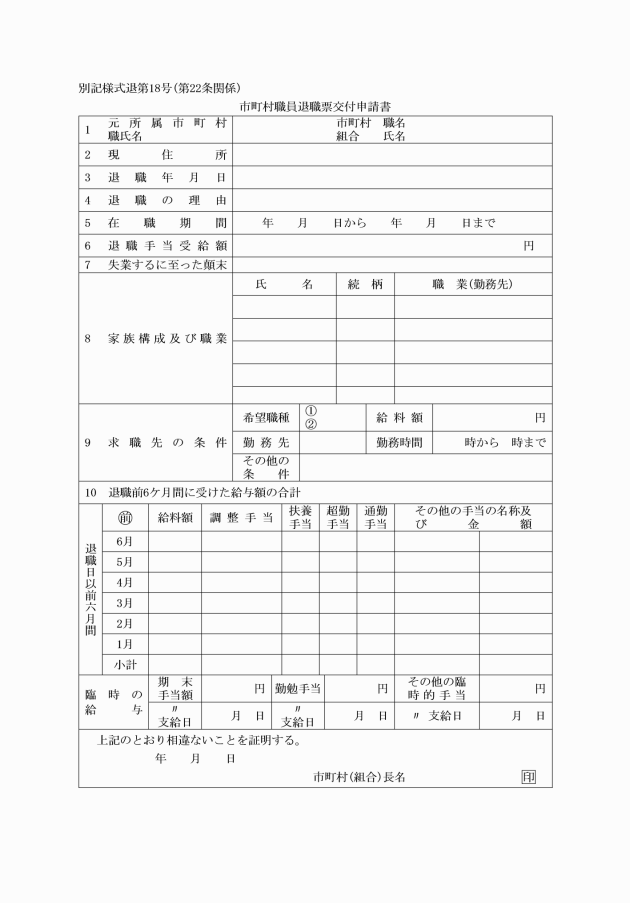

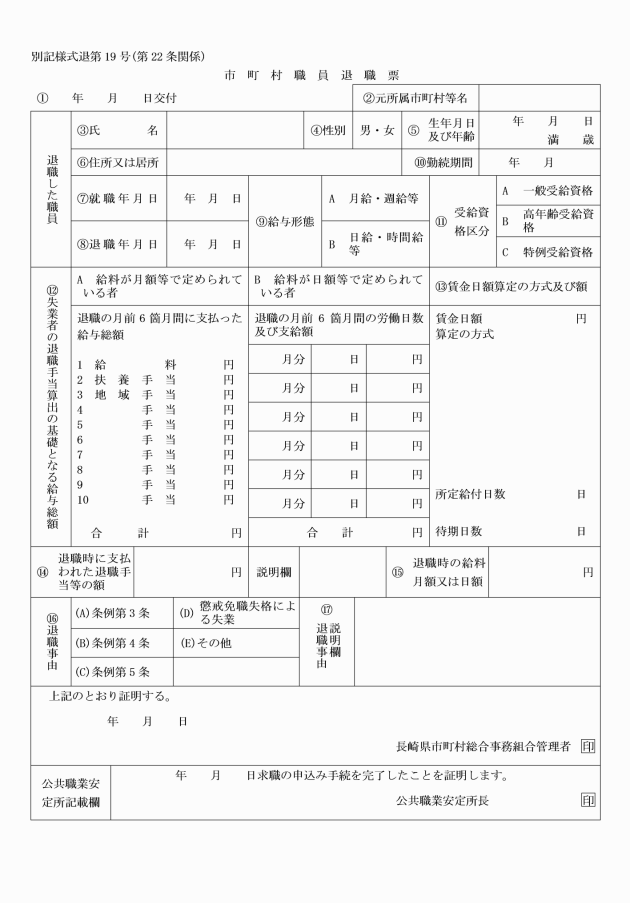

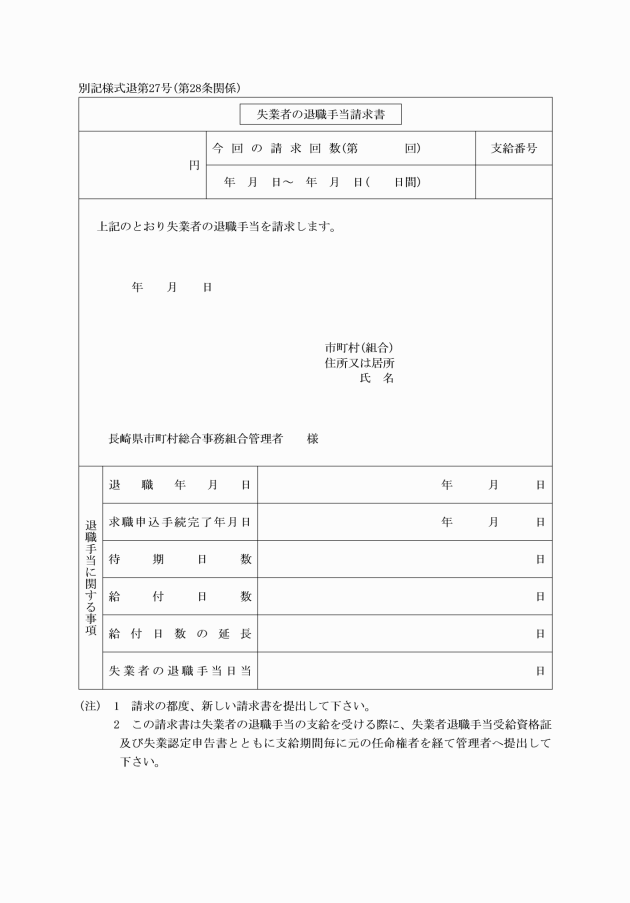

第4章 失業者の退職手当

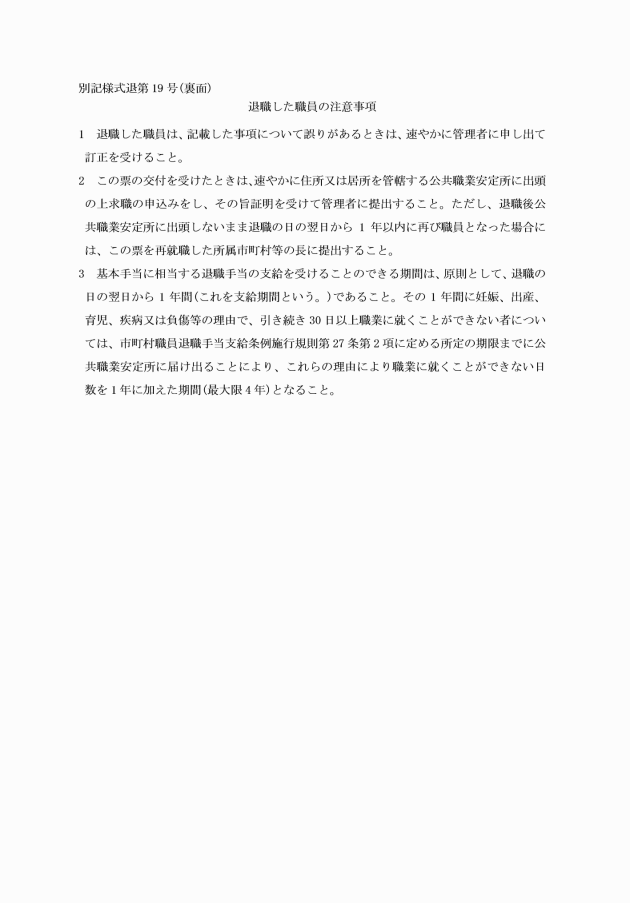

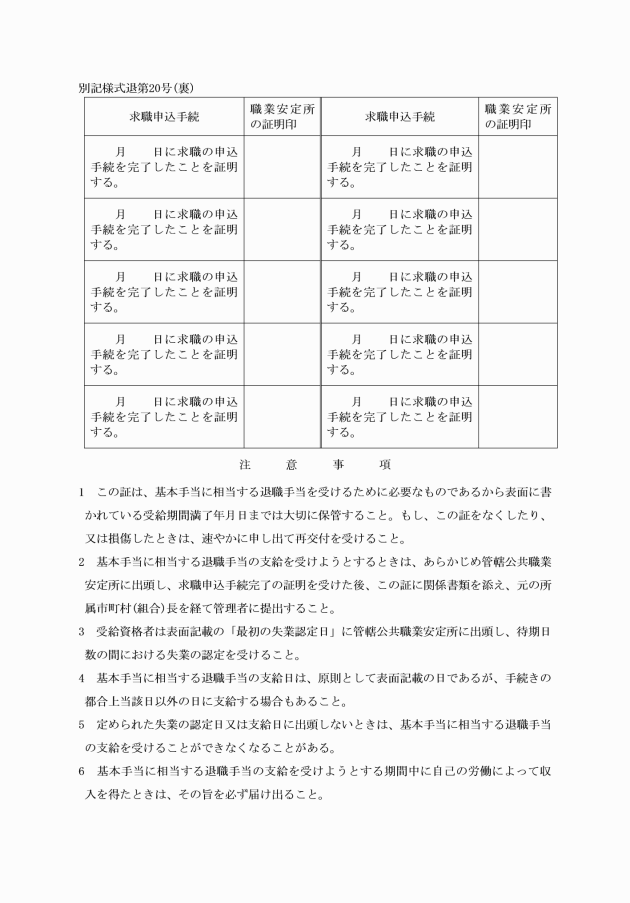

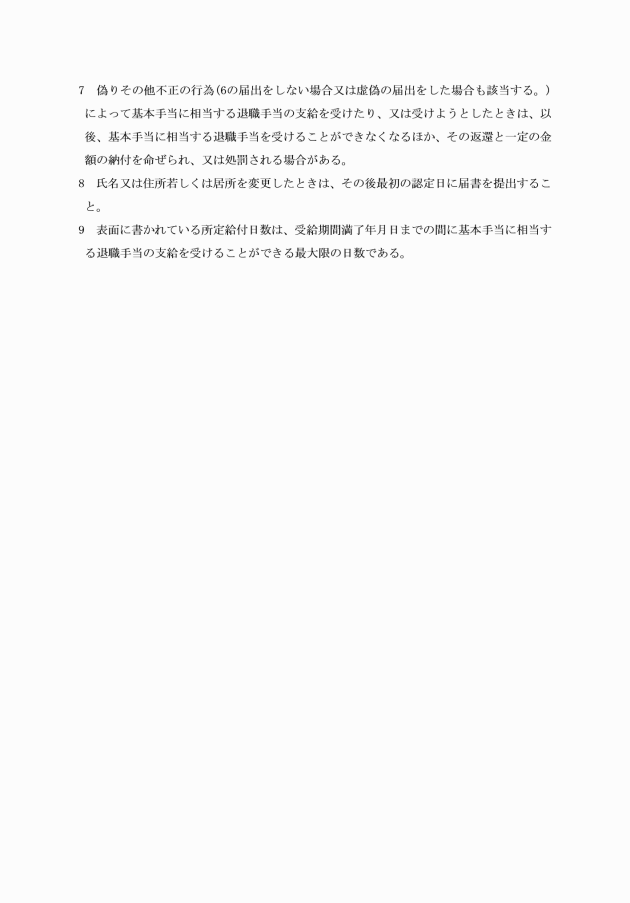

2 前項に規定する退職票(4部)の交付を受けたときは、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提示して求職の申込みを行い、求職申込手続き完了の証明を受け、1部は管轄公共職業安定所に提出し、その1部は本人の控として保存し、2部は所属市町村長に提出しなければならない。この場合において、所属市町村長は、その1部を管理者に提出し、1部は所属市町村長の控とする。

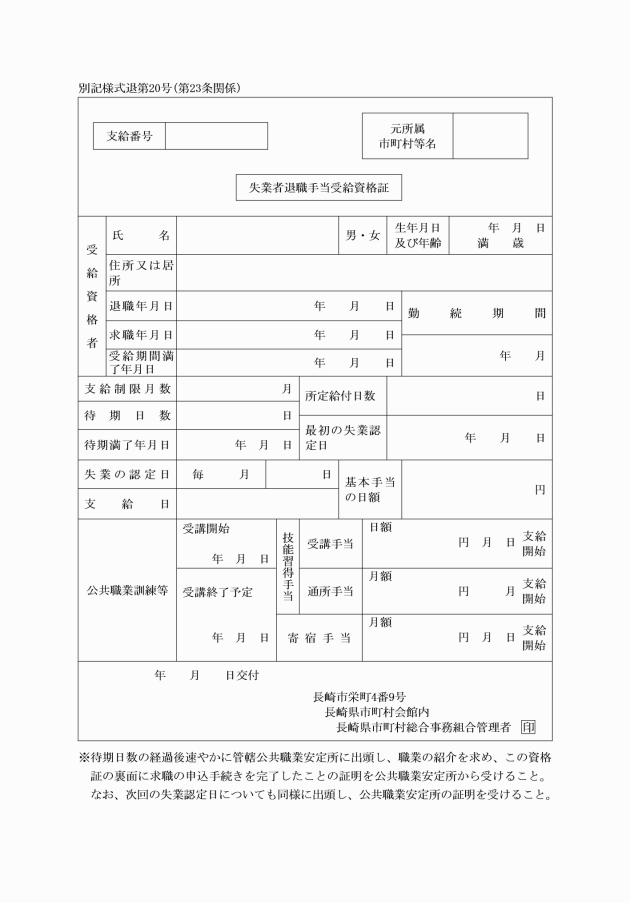

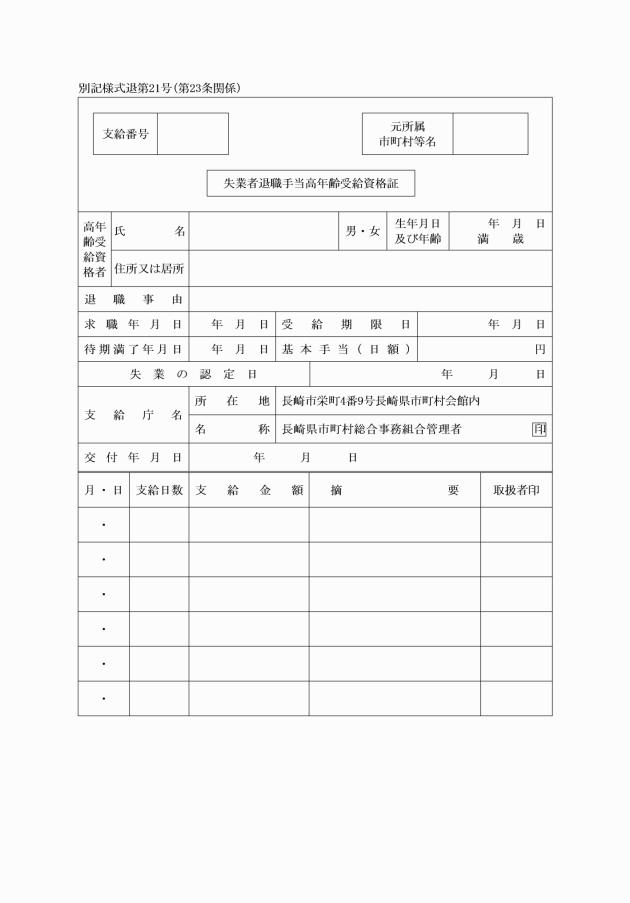

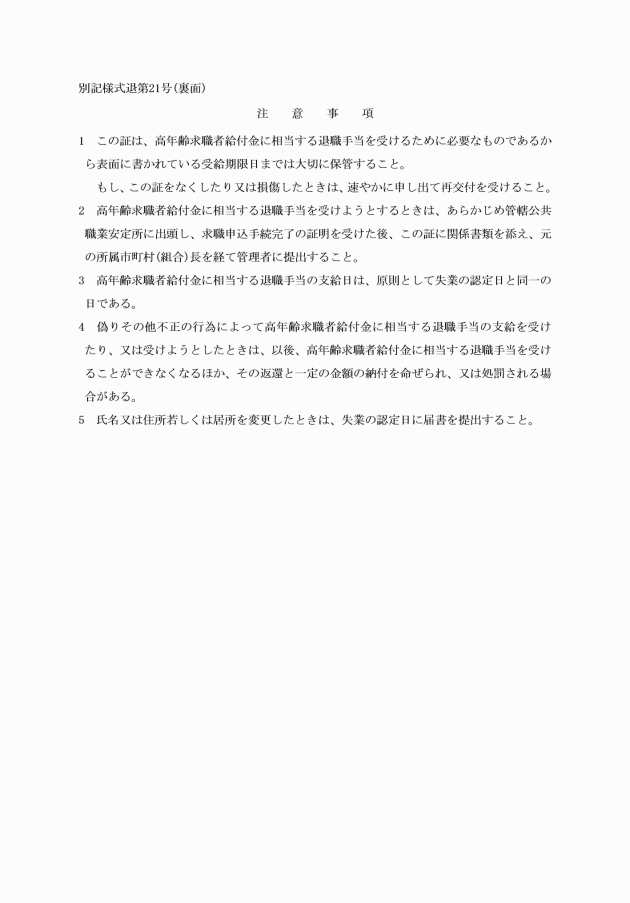

(受給資格証及び高年齢受給資格証並びに特例受給資格証の交付)

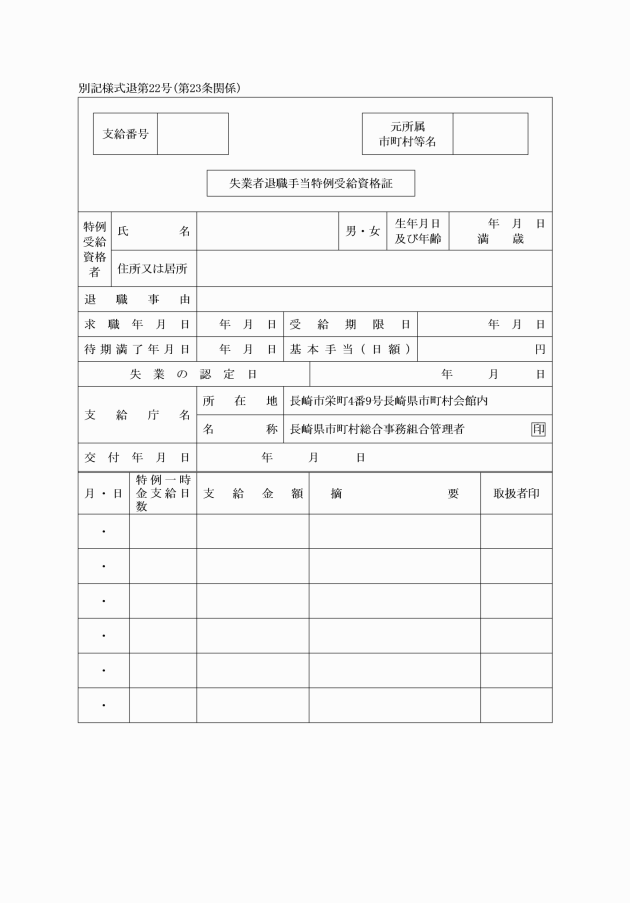

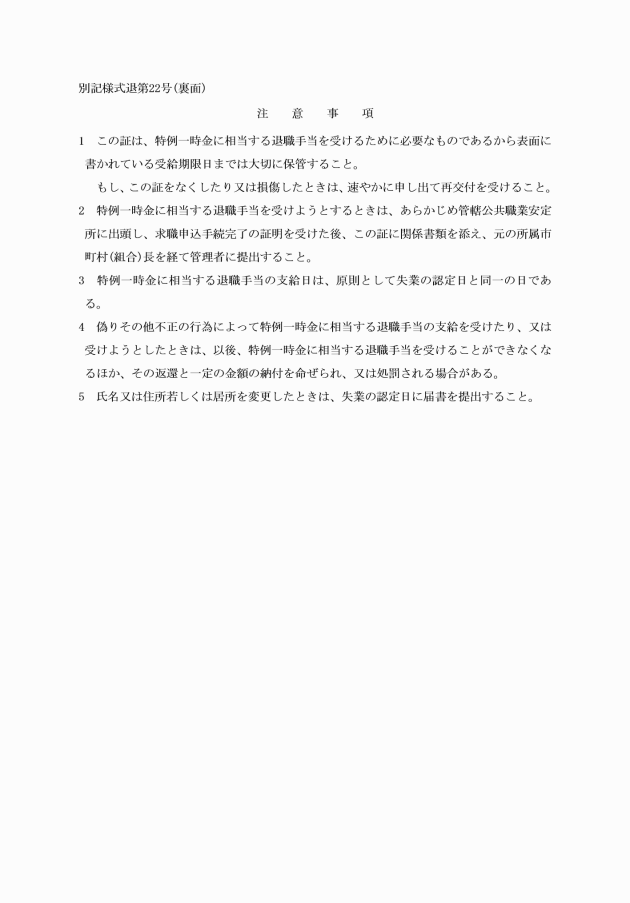

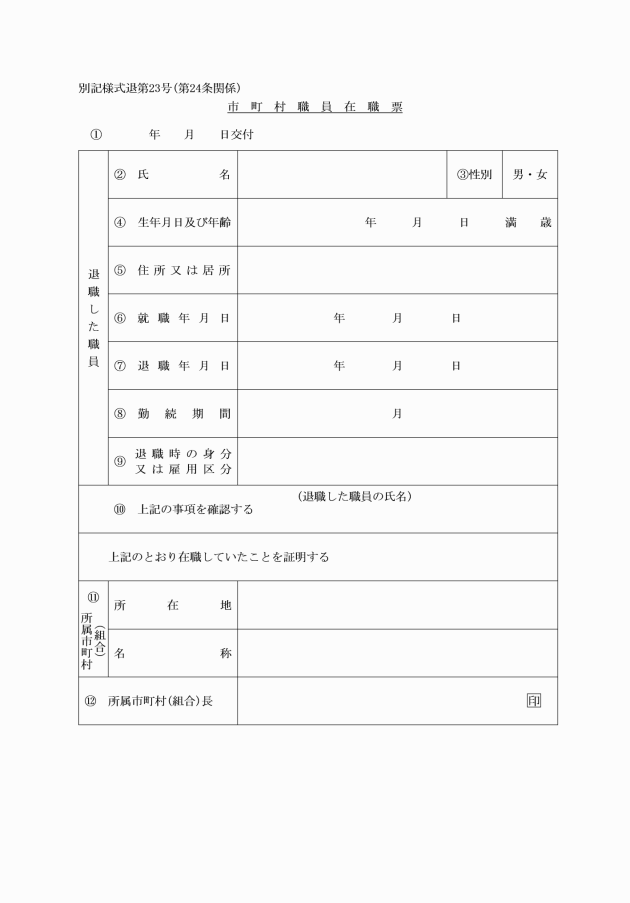

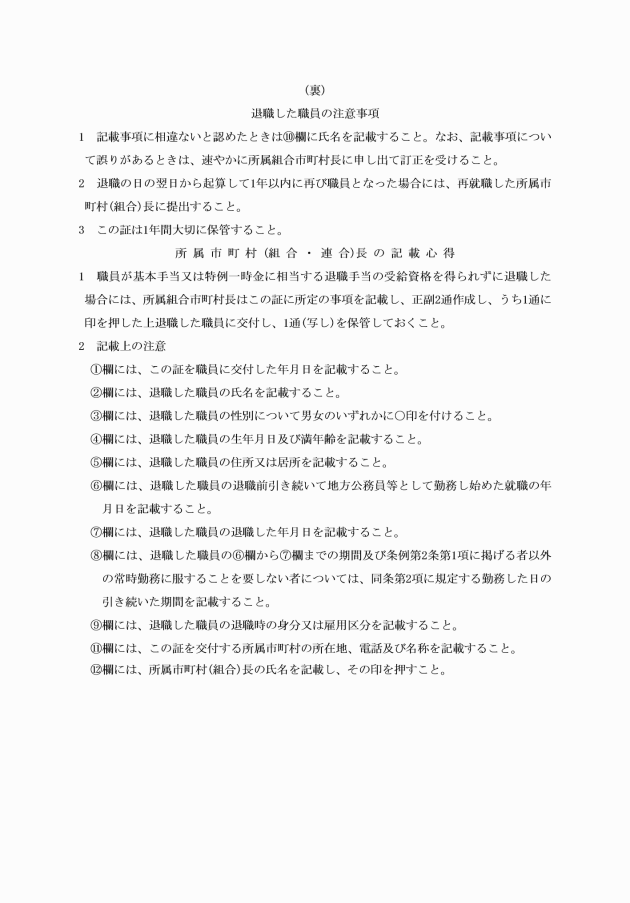

第23条 管理者は、退職した者が条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは失業者退職手当受給資格証(別記様式退第20号。以下「受給資格証」という。)を条例第15条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格者証(別記様式退第21号。以下「高年齢受給資格者証」という。)を、条例第15条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは失業者退職手当特例受給資格証(別記様式退第22号。以下「特例受給資格証」という。)を作成し、所属市町村長を経て当該受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者に交付しなければならない。

(退職票等の提出)

第25条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第15条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に再び組合市町村等の職員となったときは、当該退職票又は在職票(以下「退職票等」という。)をその新たに所属することとなった所属市町村長に提出しなければならない。

2 所属市町村長は、前項の規定により退職票等を提出した者が、勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票等をその者に返付しなければならない。

(条例第15条第1項に規定する規則で定める理由)

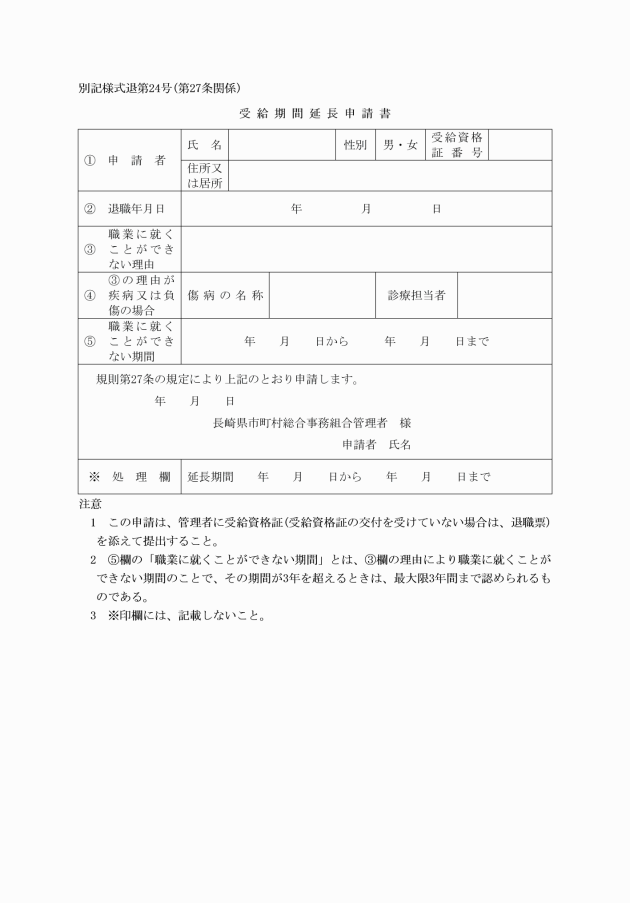

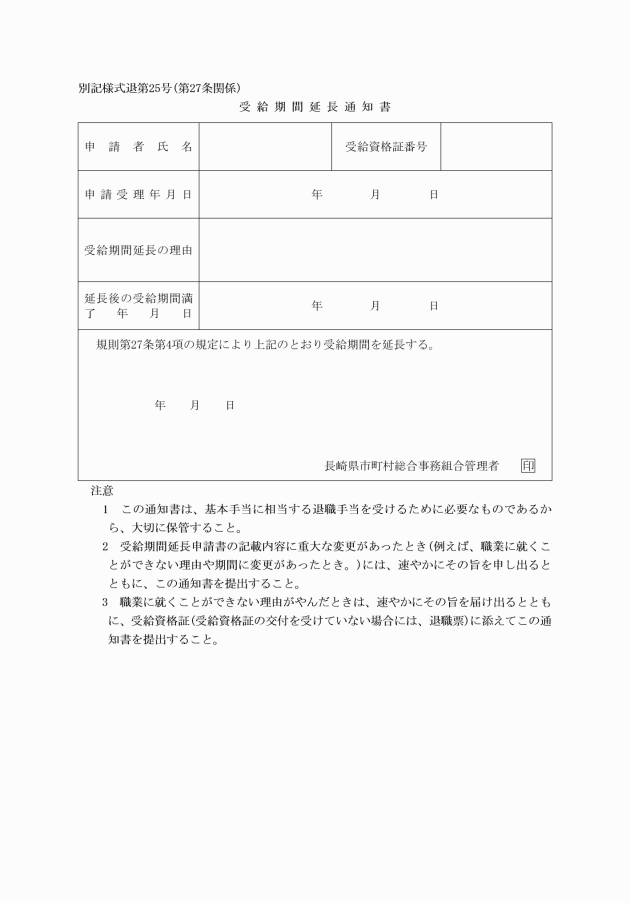

第26条 条例第15条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第15条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの

(条例第15条第1項に規定する規則で定める者)

第26条の2 条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第8条の6に規定する認定を受けて所属市町村長が定める退職すべき期日に退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) 条例第4条第1項第2号及び第5条第1項第5号に規定する者

(6) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 高年齢求職者給付金に相当する退職手当

(4) 特例一時金に相当する退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第15条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

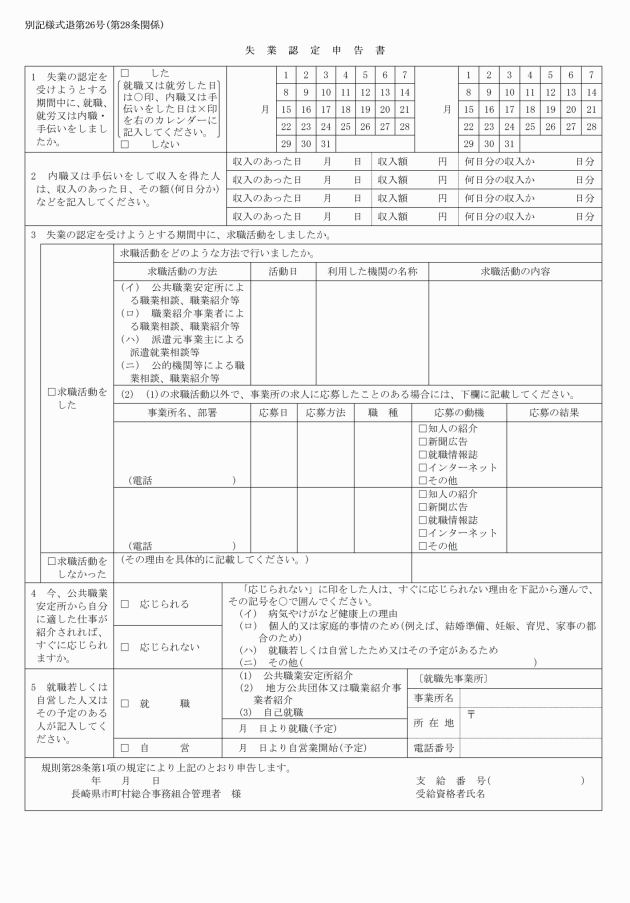

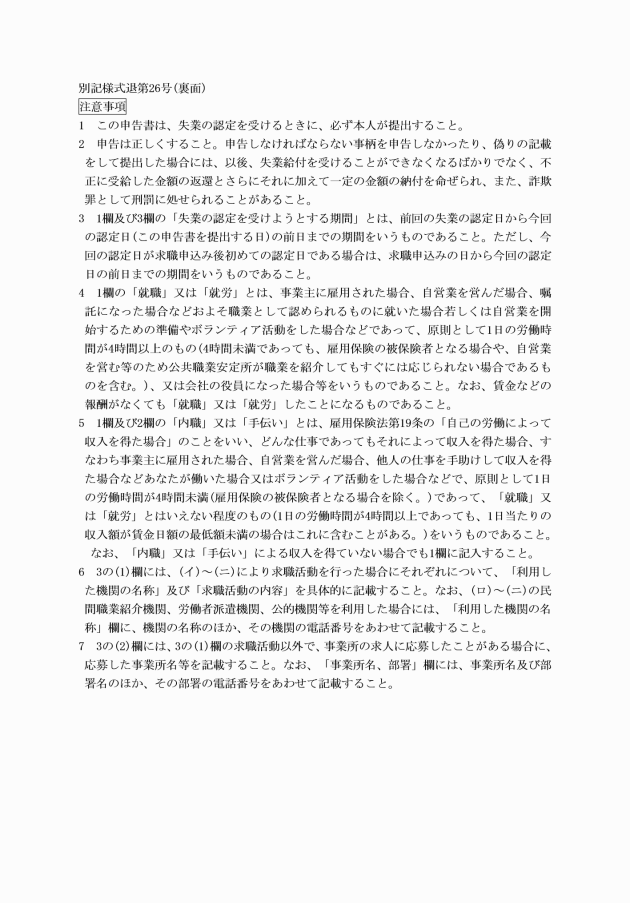

第27条の3 基本手当に相当する退職手当は、管理者の指定する日に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(公共職業訓練等を受講する場合において届出)

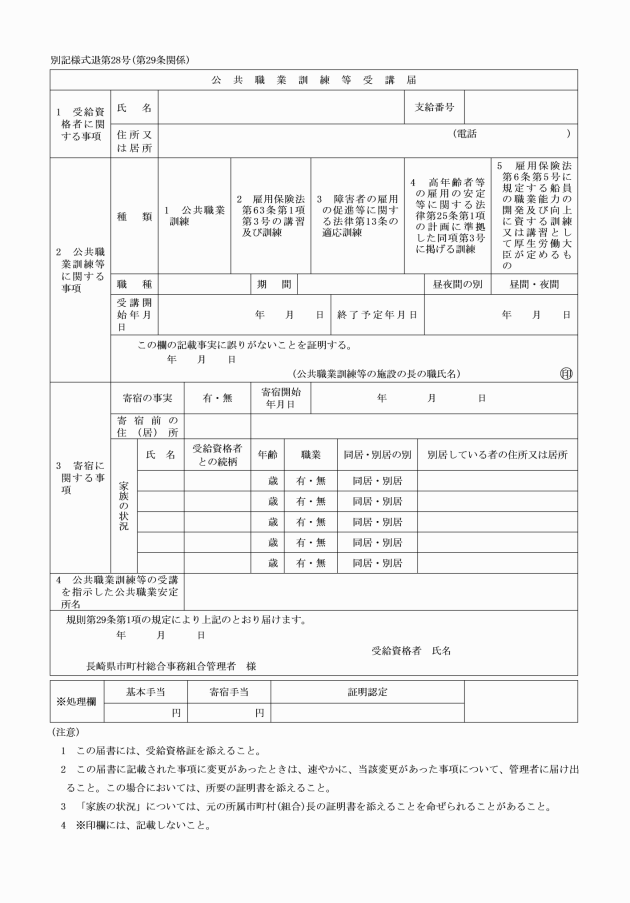

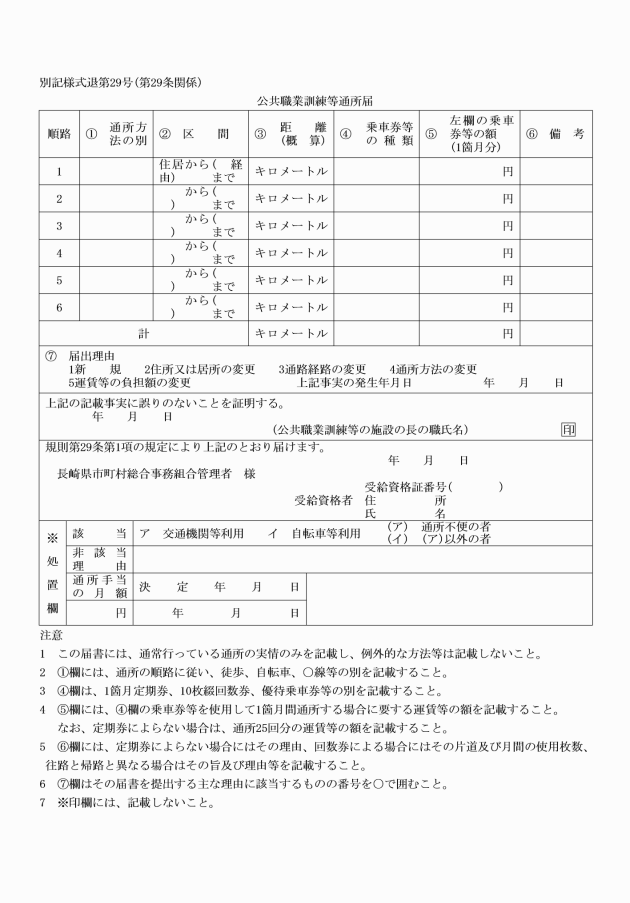

第29条 受給資格者は、管理者の指示により雇用保険法(昭和49年法律第116号)第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記様式退第28号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(別記様式退第29号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当の支給手続)

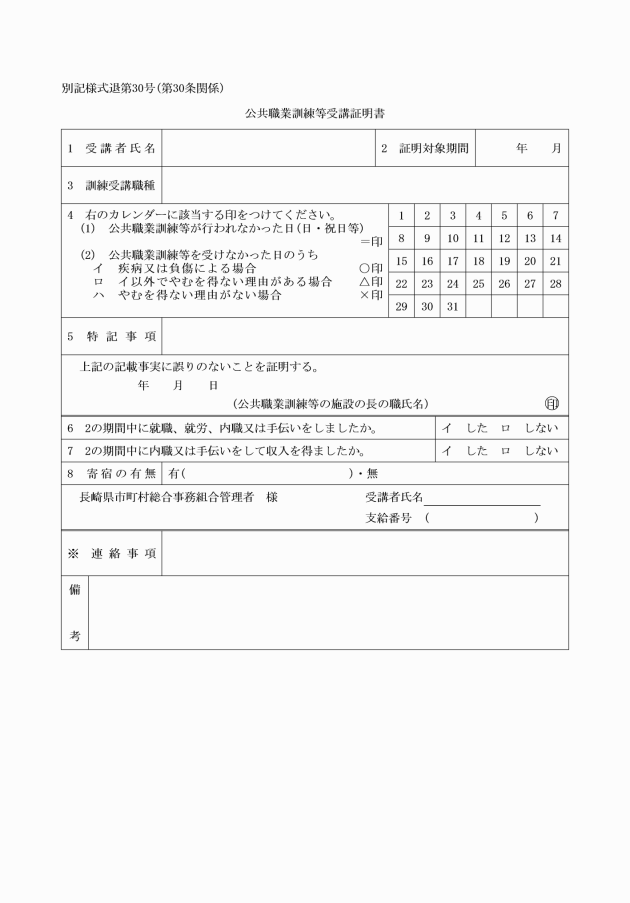

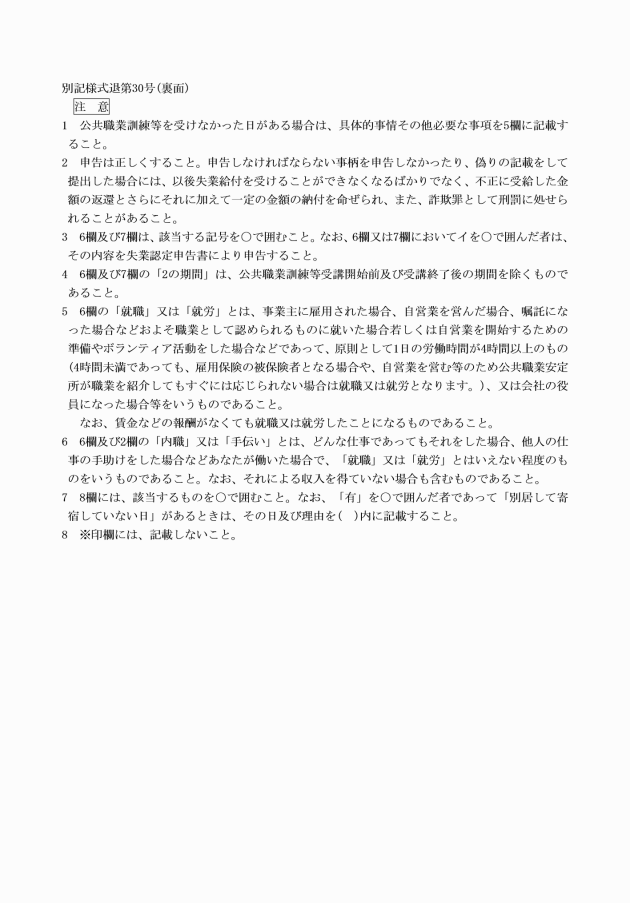

第30条 受給資格者は、条例第15条第10項第2号、同条第11項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(別記様式退第30号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第15条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第30条の2 条例第15条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第15条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

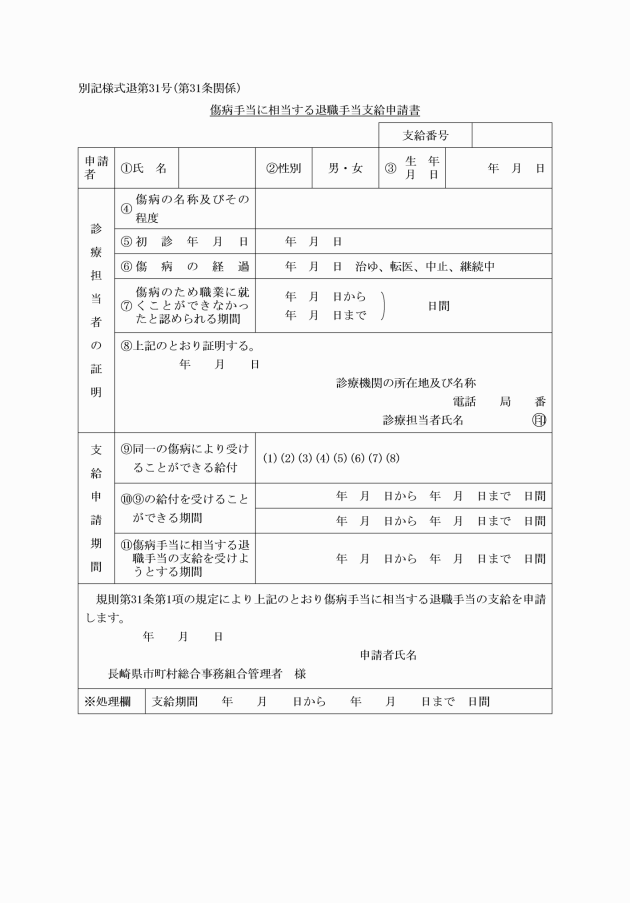

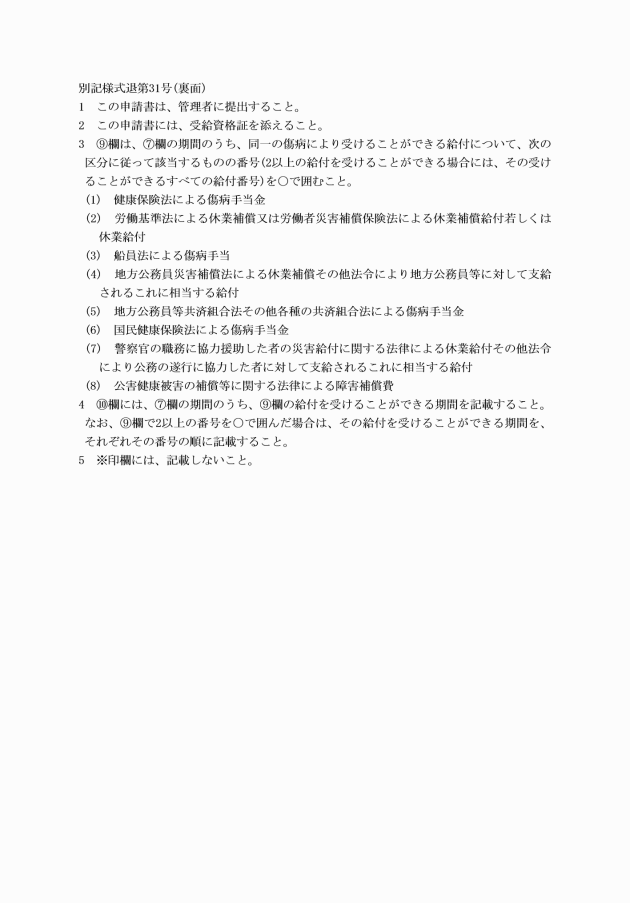

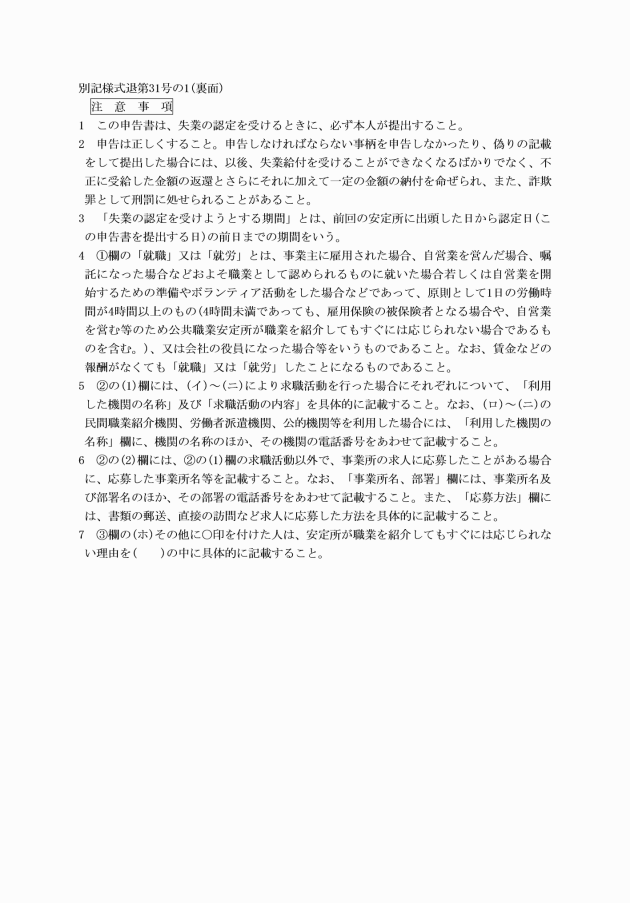

第31条 受給資格者は、条例第15条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第31号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第27条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(準用)

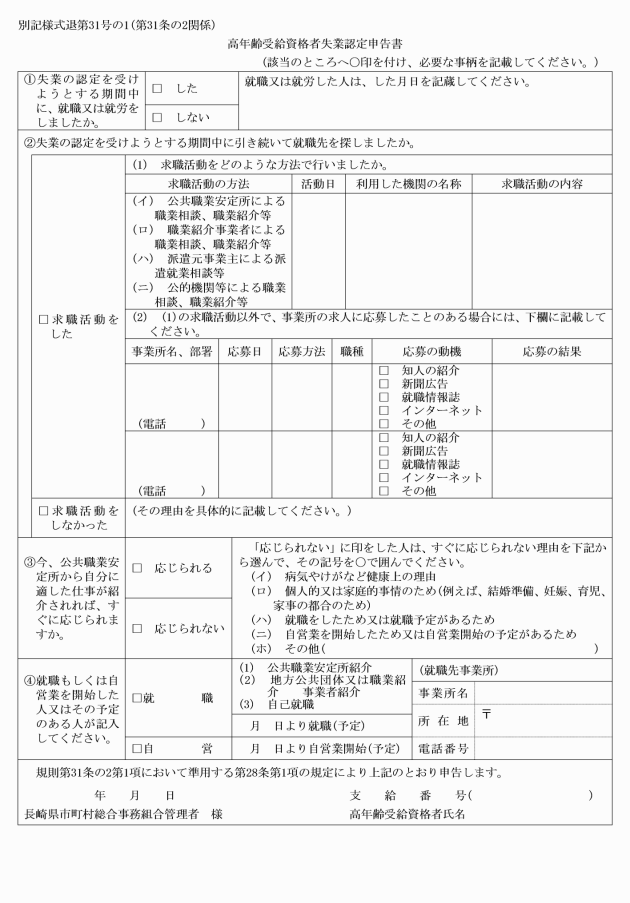

第31条の2 第25条、第27条の2第2項、第28条第1項、第34条及び第35条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第15条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「条例第15条第1項」とあるのは「条例第15条第5項」と、「失業認定申告書(別記様式退第26号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(別記様式退第31号の1)」と読み替えるものとする。

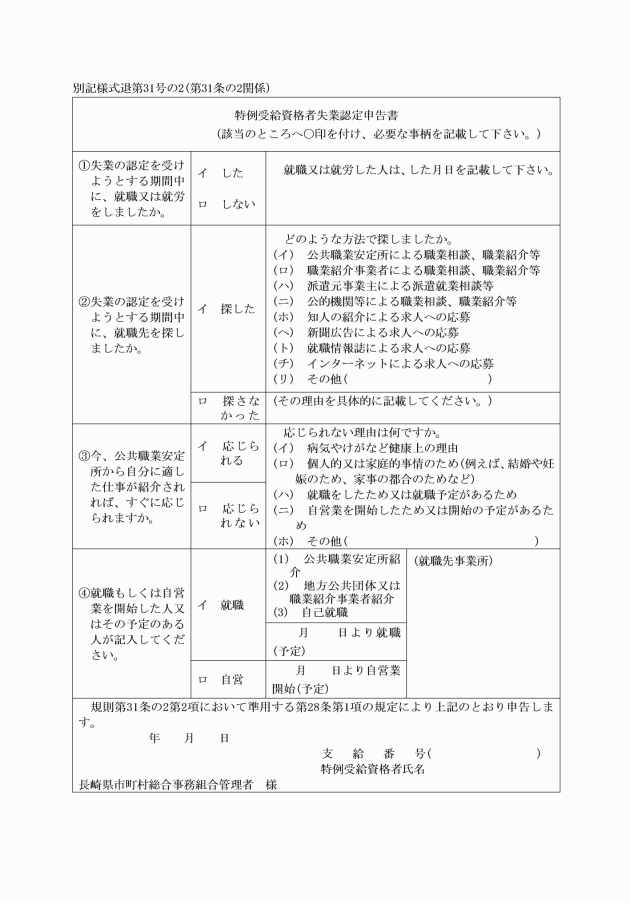

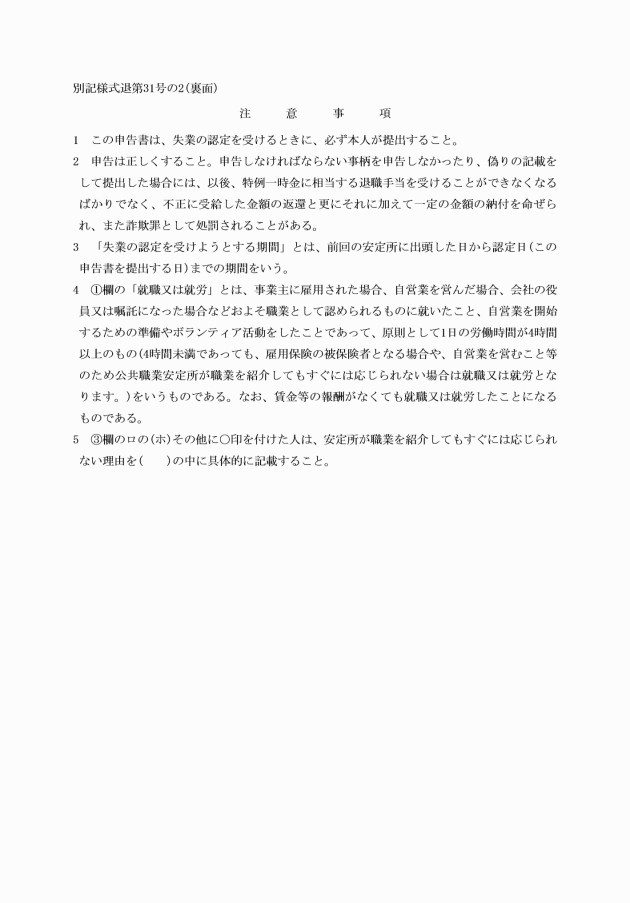

2 第25条、第27条の2第2項、第28条第1項、第34条及び第35条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第15条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「条例第15条第1項」とあるのは「条例第15条第7項」と、「失業認定申告書(別記様式退第26号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(別記様式退第31号の2)」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と読み替えるものとする。

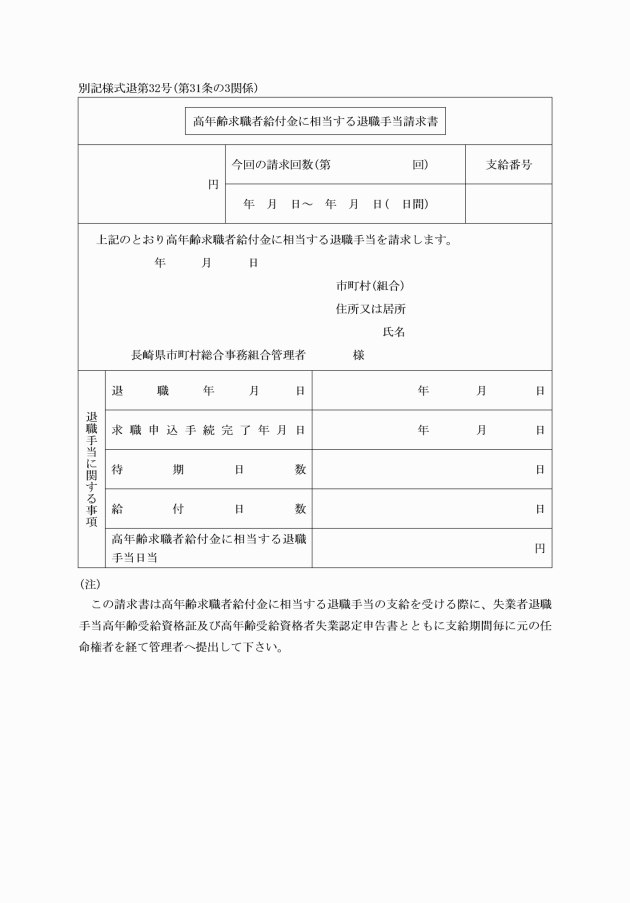

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第15条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第28条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第15条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第22条第2項の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業認定申告書に証明を受けた後、管理者に高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書(別記様式退第32号)、高年齢受給資格者失業認定申告書及び高年齢受給資格証を添えて提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第15条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

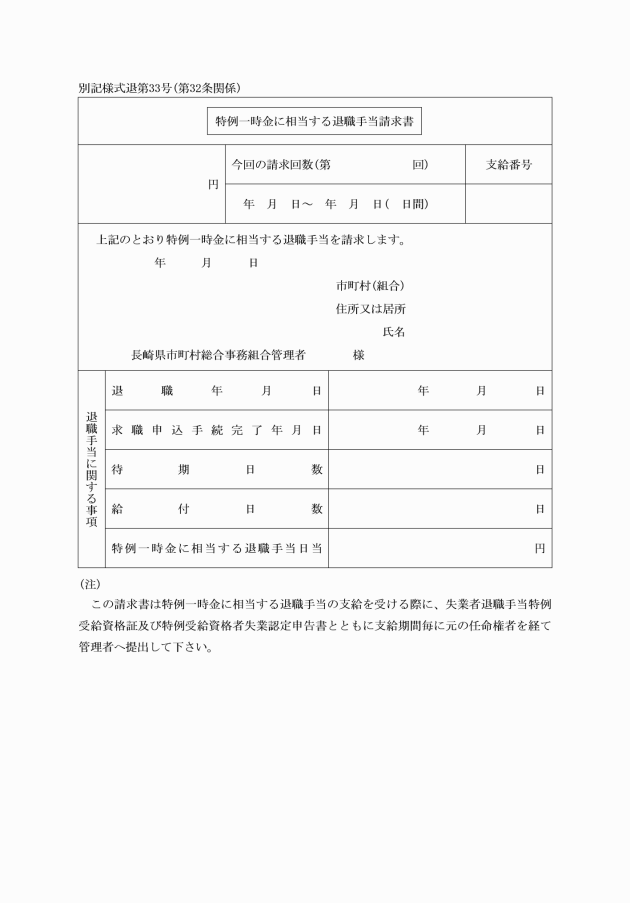

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第15条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第31条の2第2項において準用する第28条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第15条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第31条の2第2項において準用する第22条第2項の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例受給資格者失業認定申告書に証明を受けた後、管理者に特例一時金に相当する退職手当請求書(別記様式退第33号)、特例受給資格者失業認定申告書及び特例受給資格証を添えて提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第15条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

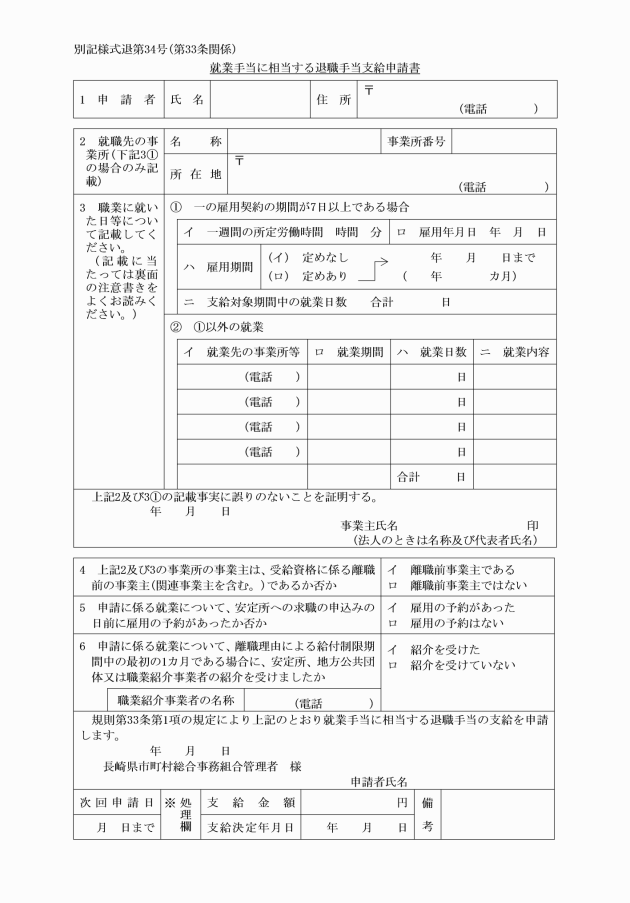

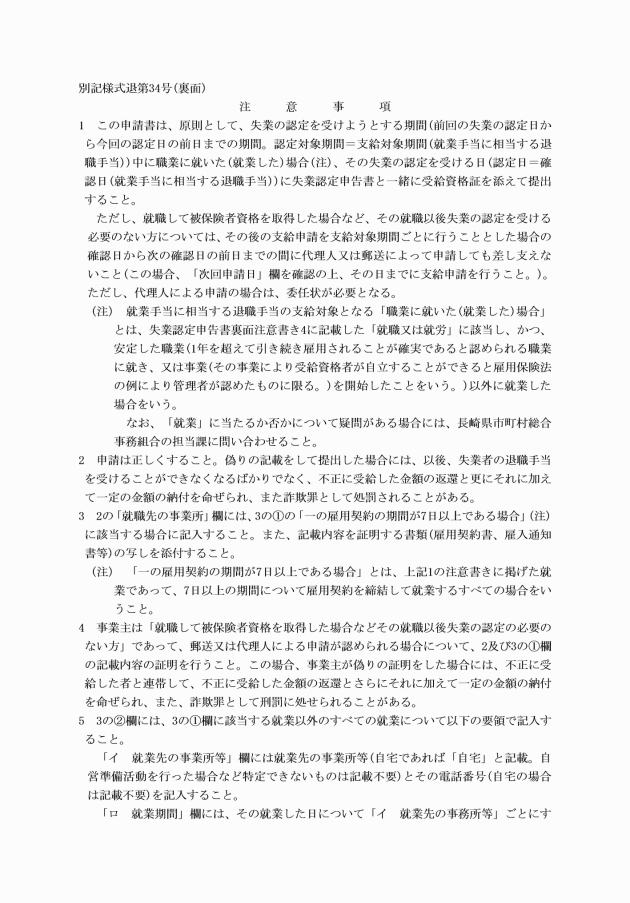

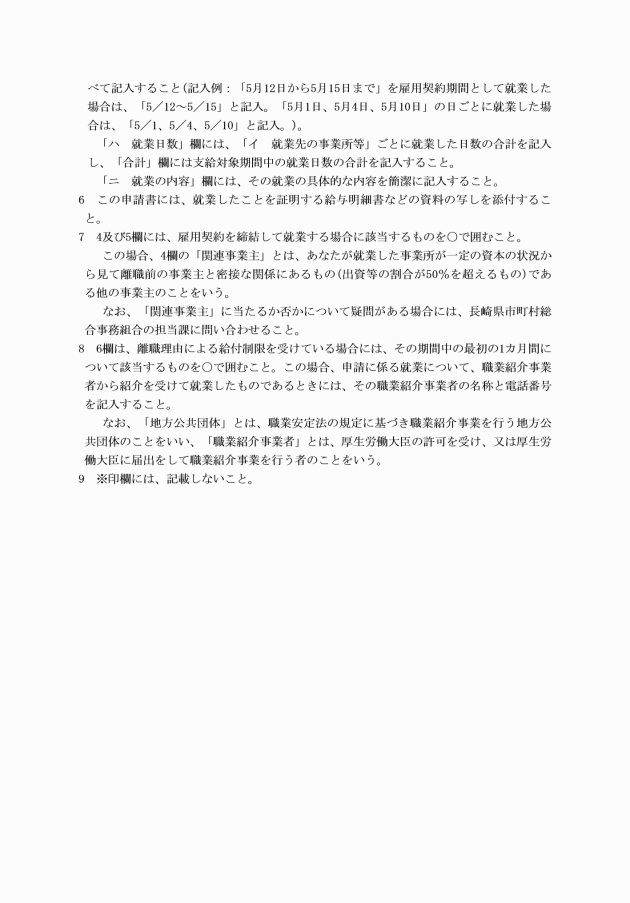

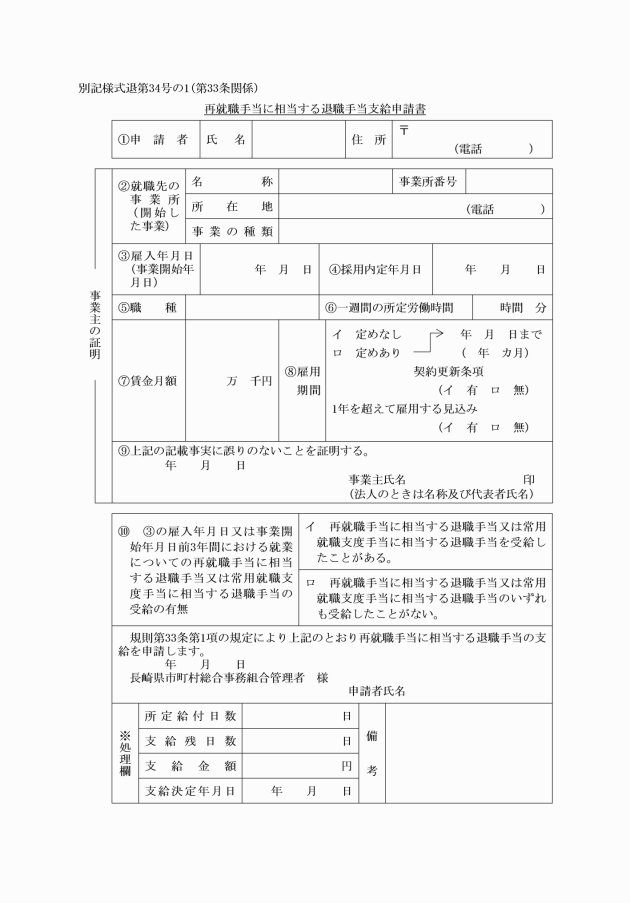

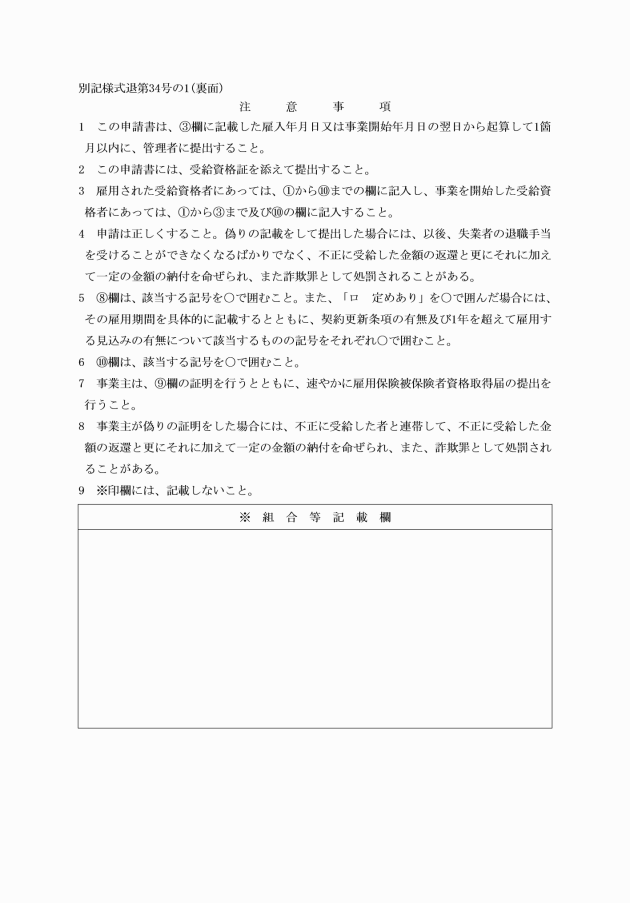

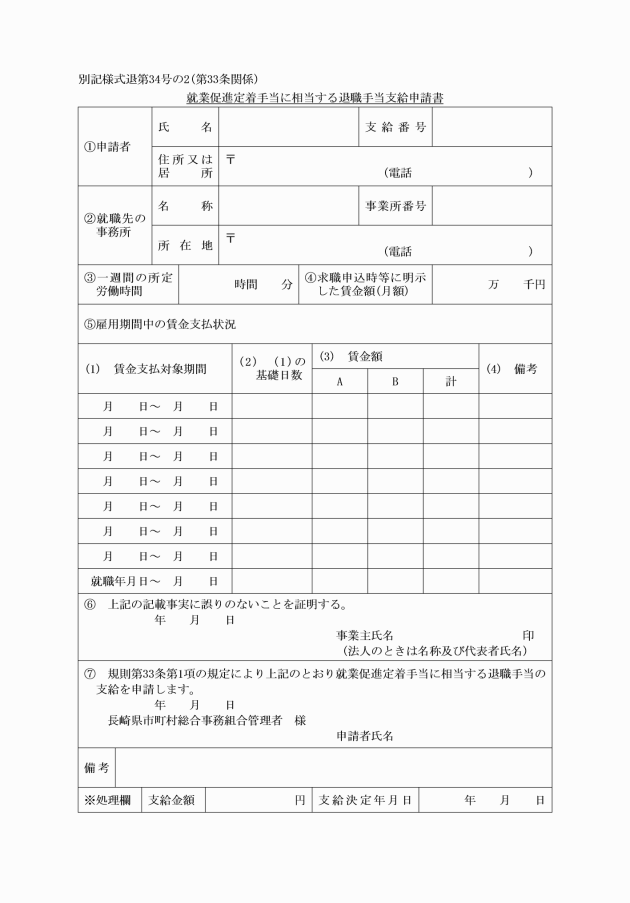

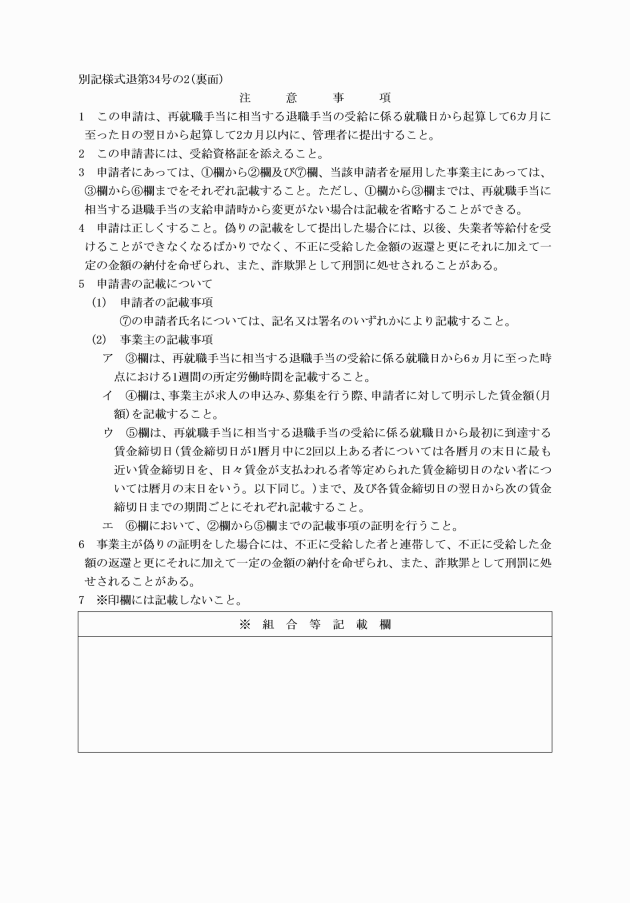

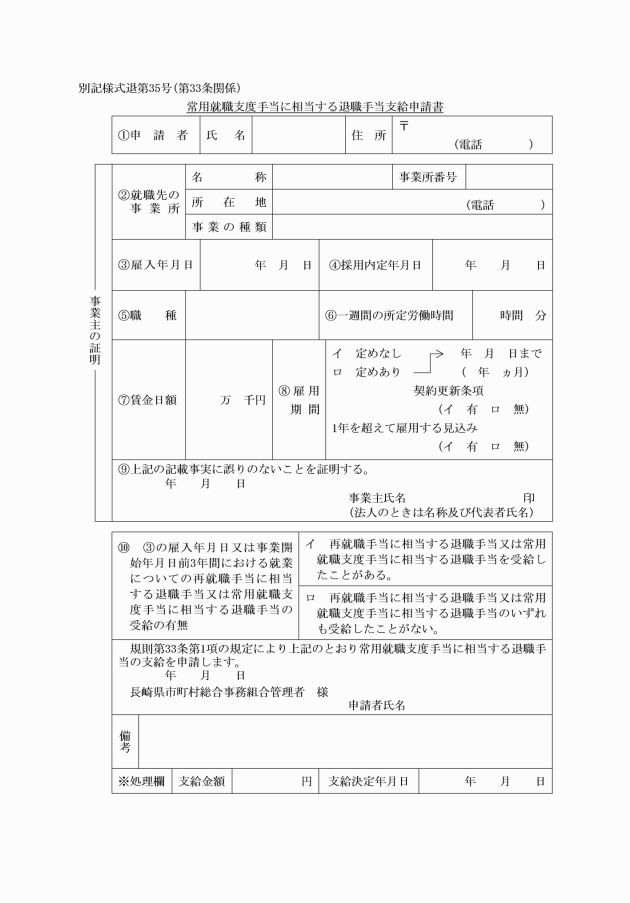

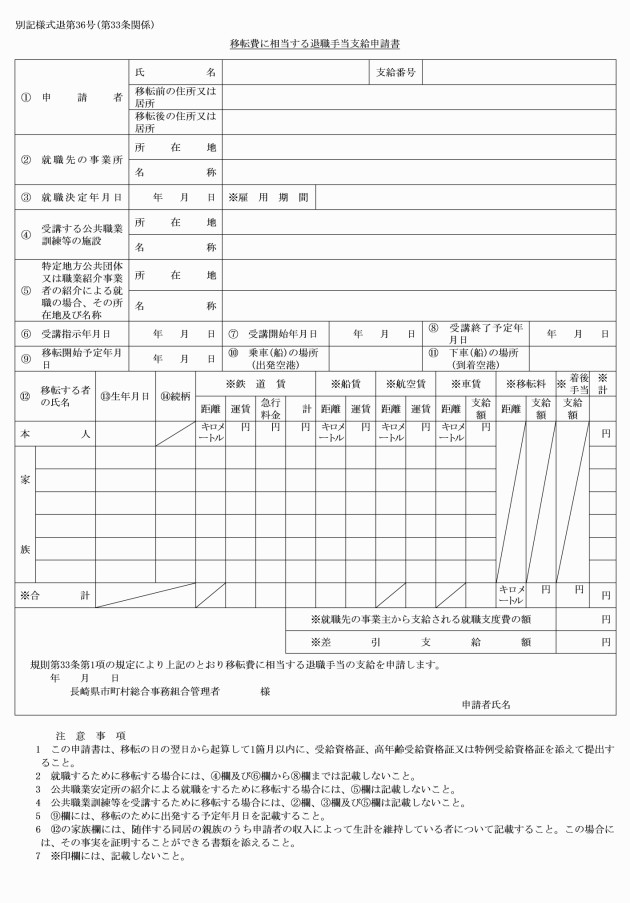

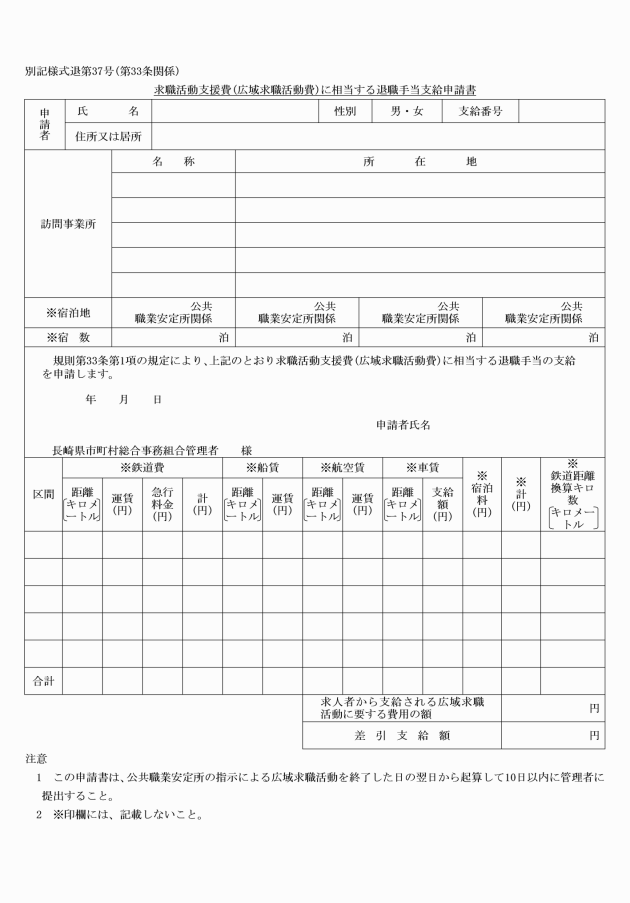

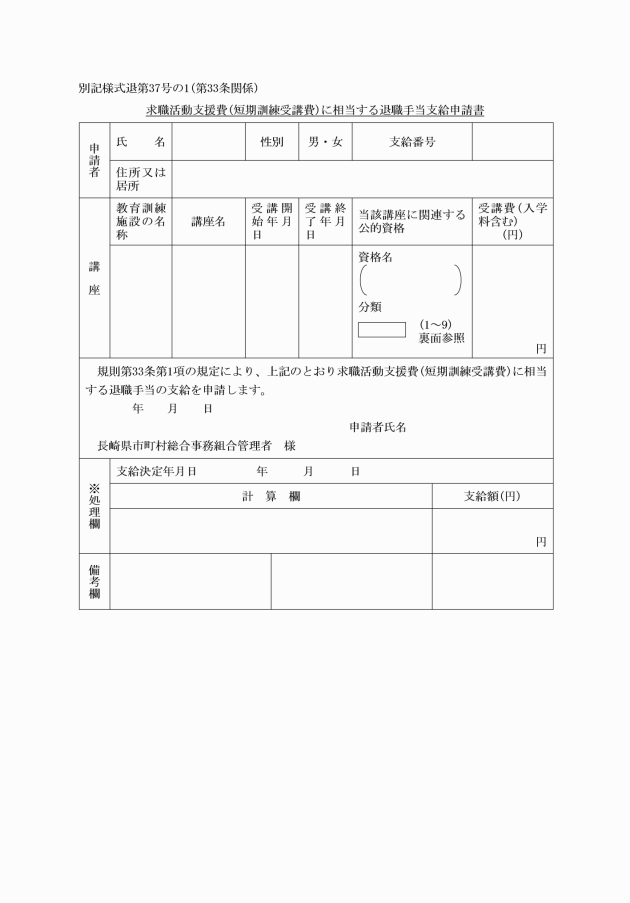

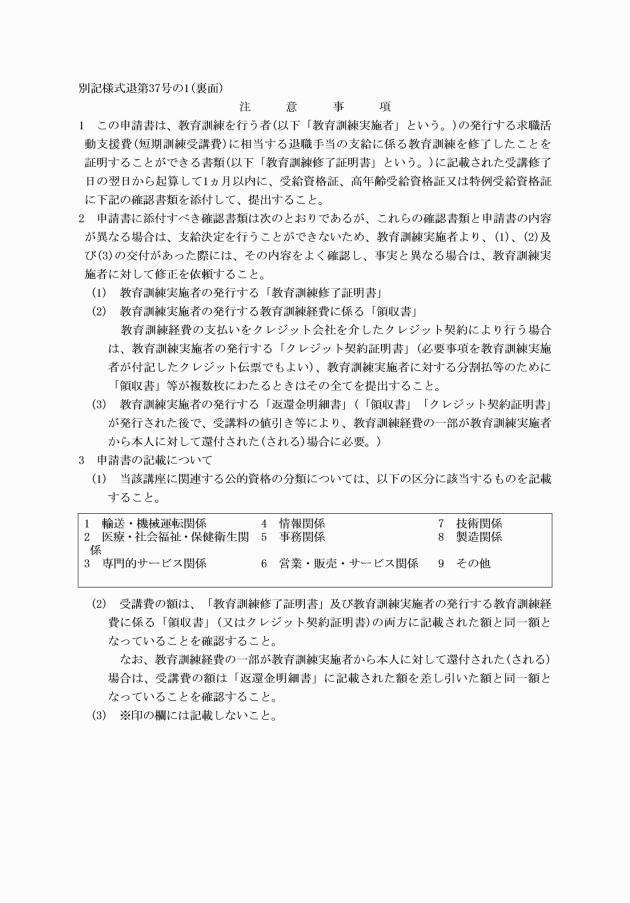

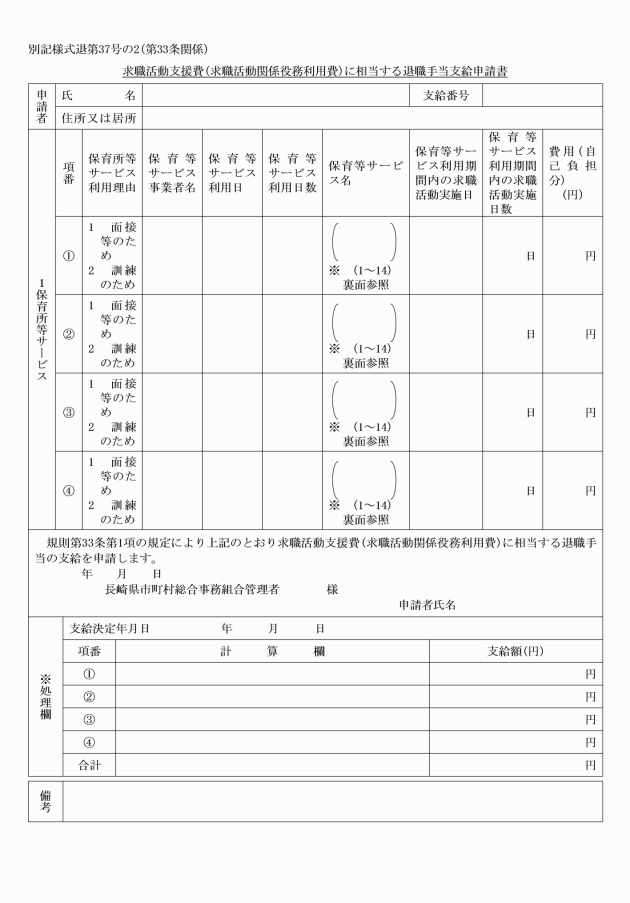

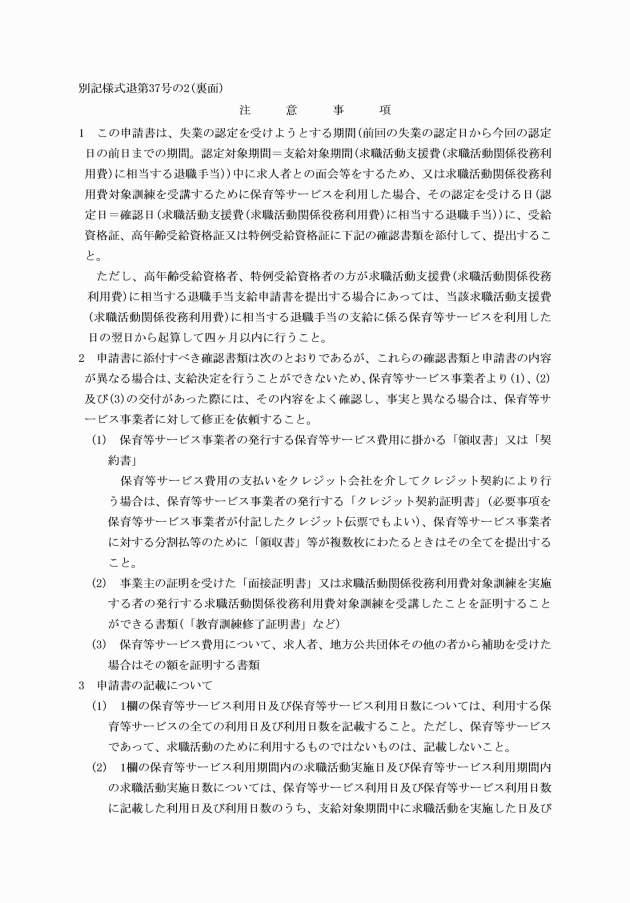

第33条 受給資格者又は条例第15条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第34号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第34号の1)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第34号の2)に、同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第35号)に、条例第15条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第36号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第37号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動費(短期訓練受講費)に相当する退職手当受給申請書(別記様式退第37号の1)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(別記様式退第37号の2)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載してその者に返付しなければならない。

(退職票の再交付)

第34条 受給資格者は、退職票を滅失し、又はき損したときは、その旨を所属市町村長に申し出て退職票の再交付を受けなければならない。

2 所属市町村長が、退職票を再交付する場合には、その退職票に再交付の旨を朱書しなければならない。

3 退職票の再交付があった場合には、従前の退職票は無効とする。

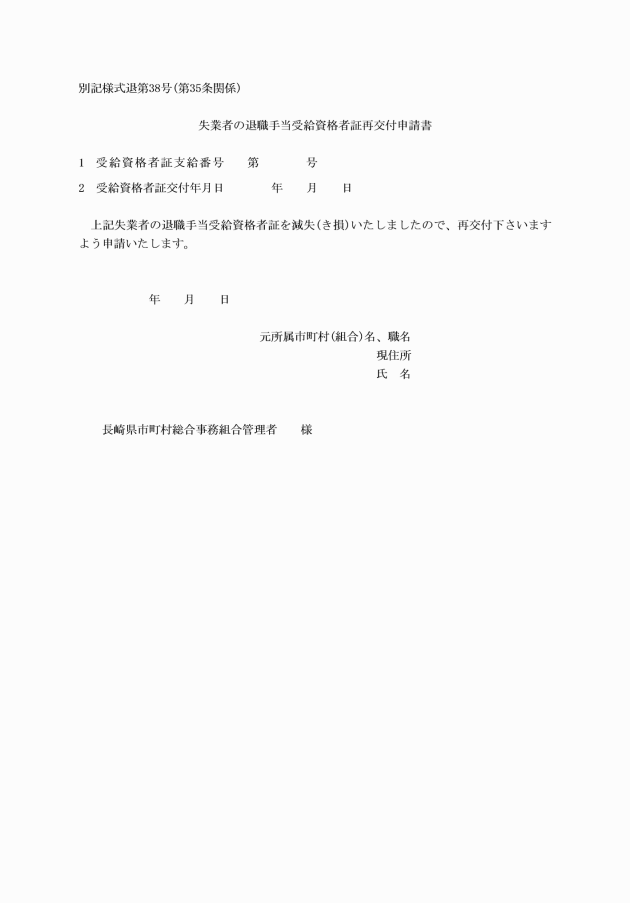

(資格者証の再交付)

第35条 受給資格者は、資格者証を滅失し、又はき損したときは、その旨所属市町村長を経て管理者に失業者の退職手当受給資格者証再交付申請書(別記様式退第38号)を提出して再交付を受けなければならない。

2 管理者が、資格者証を再発行するときは、その資格者証に再交付の旨を朱書しなければならない。

3 資格者証の再交付があった場合には、従前の資格者証は無効とする。

(受給資格者の業務及び支給制限)

第36条 受給資格者は、失業者の退職手当を受けている期間中に就職した日のあったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

2 受給資格者は、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その変更のあった日から7日以内に変更届(別記様式退第4号)を所属市町村長を経て管理者に提出しなければならない。

3 前2項の届出をなさず、その他不正行為によって退職手当の支給を受け、又は受けようとしたときは、その退職手当を受け、又は受けようとした日以後退職手当を支給しないことがある。

(書類の経由)

第37条 書類を管理者に提出する場合において、別段の定めのない場合は、所属市町村長を経由するものとする。

(補則)

第38条 この章に規定するもののほか、失業者の退職手当の請求その他必要な事項は、雇用保険法の規定を準用する。

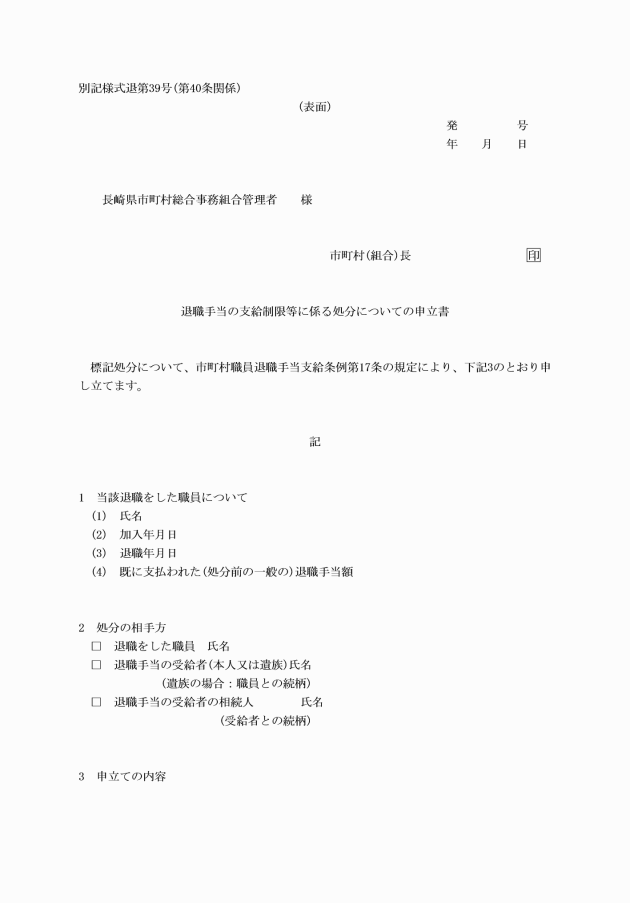

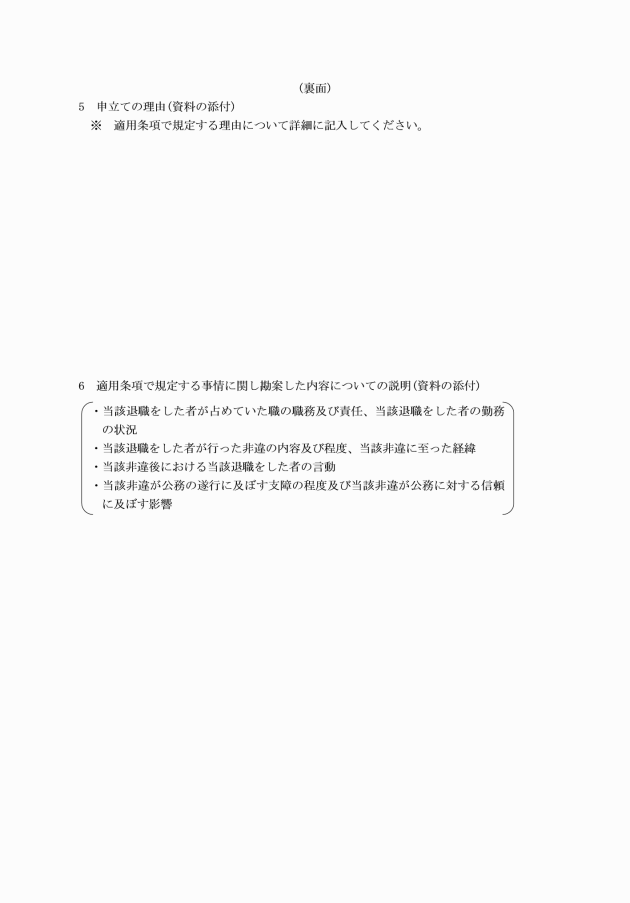

第5章 退職手当の支給制限等

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 市町村の長

(2) 退職した者が退職当時所属していた市町村が存しない場合 当該市町村の区域をもって設置された新たな市町村の長。ただし、一部事務組合が解散した場合、関係市町村の協議によって決定された市町村の長

第6章 管理者が行う意見の聴取

(2) 当事者 準用行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(4) 参加人 準用行政手続法第17条第1項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

(意見の聴取の期日等の変更)

第47条 管理者が準用行政手続法第15条第1項の通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、管理者に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 管理者は、前項の申出により、又は職権により、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

(関係人の参加許可の手続)

第48条 準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該意見の聴取に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(参考人)

第49条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下単に「参考人」という。)に対し、意見の聴取に関する手続に参加することを求めることができる。

(文書等の閲覧の手続)

第50条 準用行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を管理者に提出してこれを行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 管理者は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、管理者は、意見の聴取の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 管理者は、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(準用行政手続法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、準用行政手続法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第51条 準用行政手続法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が準用行政手続法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して意見の聴取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは、管理者は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第52条 準用行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、準用行政手続法第22条第2項(準用行政手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第53条 主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理の秩序を維持するため、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(意見の聴取の期日における審理の公開)

第54条 管理者は、準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、管理者は、当事者、参加人(その時までに準用行政手続法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第55条 準用行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)

第56条 準用行政手続法第24条第1項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見の聴取の件名

(2) 意見の聴取の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項及び第3項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに組合の職員の氏名及び職名

(5) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等、参考人及び組合の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 準用行政手続法第24条第3項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続)

第57条 準用行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする意見の聴取調書又は報告書の件名を記載した書面を、意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては管理者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は管理者は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

第7章 雑則

第58条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、管理者がその都度定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 長崎県町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(昭和56年規則第1号)は、廃止する。

附則(平成9年11月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附則(平成16年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

附則(平成16年11月26日規則第6号)

この規則は、平成17年1月4日から施行する。

附則(平成17年1月28日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年6月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月27日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年2月9日規則第2号)

この規則は、平成19年3月31日から施行する。

附則(平成20年7月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式退第31号の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。

附則(平成23年7月13日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の規定は平成23年7月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成26年8月19日規則第2号)

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

附則(平成28年3月17日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成29年4月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出され、又は交付されている改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成29年12月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年12月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第27条及び別記様式第19号(裏面)の改正規定は、公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の市町村職員退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第26条の2第4号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第26条の2に規定する市町村退職手当支給条例第15条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第27条第2項の規定は、同規則第23条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和2年8月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の市町村職員退職手当支給条例施行規則附則第4項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

附則(令和4年3月7日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式退第2号 削除

別記様式退第17号 削除